「あれ、ドライアイスって…どうやって捨てればいいの?」

ケーキや冷凍食品を買ったときについてくるドライアイス。

使い終わったあと、処理の仕方がわからなくて戸惑った経験はありませんか?

シンクに流してもいいの?

ゴミ箱に捨てて大丈夫?

子どもが触ってしまったら危ないかも…そんな不安の声もよく耳にします。

この記事では、

- ドライアイスの正しい捨て方・処理方法

- やってはいけないNG行動

- 子どもがいる家庭での注意点

- 処分前にちょっと楽しめる“おうち実験”アイデア

など、ドライアイスの扱いに関する疑問をまるごと解決できる内容をまとめました。

危険を避けつつ、暮らしに役立つ情報をやさしくお届けしますので、ぜひ参考にしてくださいね😊

まず結論!ドライアイスはどうやって捨てるのが正解?

「もうとにかく捨てたい!でも、どうすればいいの?」という方へ。

ここでは、家庭でできる安全な処理方法を、やさしくわかりやすくお伝えします。

一番安全な捨て方は「自然に気化させる」こと

ドライアイスは、空気中で自然に昇華(=気化)するのが、最も安全で一般的な処理方法です。

捨てるというよりも、「空気に戻す」というイメージですね。

ただし、素手では絶対に触らないように注意!

袋から出すときは、軍手や厚手の手袋+トングを使いましょう。

処理のコツは、密閉しない・触らない・換気すること。

袋から出したら、

- 金属製や陶器のお皿、トレーの上に置く(熱に強く安定性があるもの)

- 新聞紙や厚紙を敷いてもOK(燃えやすい素材には注意)

- コンクリートの上に直接置いても可(ただし平らで安全な場所に)

そして、風通しのよい屋外やベランダに置いて、自然に溶けるのを待つ。

これだけでOKです。時間はかかりますが、ケガやトラブルを防ぐ確実な方法です。

家庭で安全に処理するためのポイント

ドライアイスは−78.5℃と非常に冷たく、素手で触ると凍傷の危険があります。

取り扱うときは、次の点に注意しましょう:

- 手袋やトングを使う(できれば厚手の軍手やミトン)

- 小さな子どもやペットの手が届かない場所で処理する

- 密閉容器には絶対に入れない(破裂のおそれがあります)

処理中は、できるだけその場を離れずに様子を見守るのが安心です。

袋のままはNG!正しい処理手順をチェック

「もらったときの袋のまま置いておけばいいよね?」と思いがちですが、これはNG。

袋や容器の中で気体が充満すると破裂の危険があります。

また、密閉状態で放置すると二酸化炭素濃度が高くなり、酸欠リスクも。

必ず袋から出して、風通しのよい場所に平らに置くのが鉄則です。

素手では絶対に触らないように注意!

袋から出すときは、軍手や厚手の手袋+トングを使いましょう。

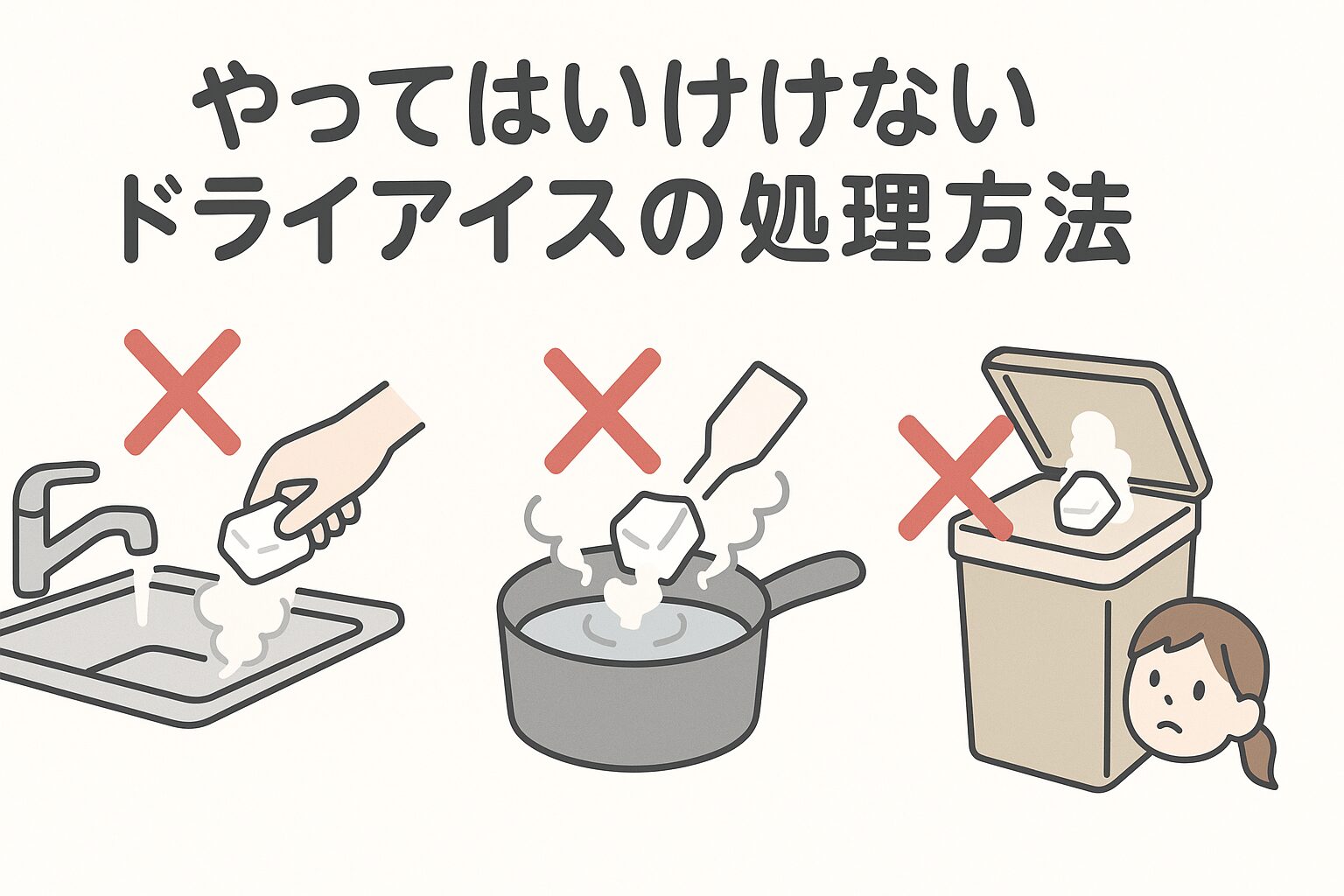

これはNG!やってはいけないドライアイスの処理方法

実は私も、初めてドライアイスをもらったとき、「シンクに流せばいいかな?」と何の気なしに考えていたんです。

でも、念のため調べてみたら…

シンクや排水管が傷んだり、爆発の危険があるって書いてあって、ゾッとしました。

そこで今回は、私自身も学んだ「これはやっちゃダメ!」な処理方法をわかりやすくお伝えしますね。

流しやシンクに捨てるのはNG!配管トラブルの原因に

ドライアイスをシンクや流しに捨てるのはNGです。

−78.5℃のドライアイスがシンクの配管を急激に冷やすことで、

樹脂製の排水管にひび割れが起きる可能性があるんです。

特に最近の住宅ではプラスチック製の排水管が多く、熱に弱いので要注意!

さらに、気化した二酸化炭素が充満して酸欠状態になるリスクもあるので、シンク処理は絶対に避けましょう。

お湯で溶かすのもNG!一気に気化して危険です

「お湯に入れたら早く溶けるんじゃ…?」と思ったこと、ありませんか?

私も「それいいかも」と一瞬考えたことがあるのですが…実はかなり危険な行為なんです。

高温のお湯にドライアイスを入れると、一気に大量の気体(二酸化炭素)が発生します。

気圧が急上昇し、容器が破裂したり、煙で子どもが驚いてしまったりということもあります。

気化した二酸化炭素を小さなお子さんが吸い込んでしまったり、火傷ややけどの危険性も!

実験としてやるなら管理された場で。

家庭内でのお湯処理は、思わぬ事故のもとになります。

ゴミ箱に捨てるのも絶対NG!破裂や火災の危険

「そのまま燃えるゴミにポイっと捨てればいいかな?」という気持ち、すごくよくわかります。

でも実は、これも大きな危険がある処理方法なんです。

密閉されたゴミ箱内で気体が発生し続けると、内圧が高まり破裂する恐れがあります。

しかも、周りに乾電池やスプレー缶、ライターなどがあると火災に発展するリスクも…。

ゴミとして出す前に、しっかり気化処理を済ませてから。 それが一番安全で、安心できる方法です😊

話題になった「ドライアイスシャーベット」もNG!絶対にマネしないで

少し前、SNSなどで「ジュースにドライアイスを入れるとシャーベットになる」という投稿が話題になったことがありました。

でも実はこれ、とても危険な行為なんです。

ジュースに入れたドライアイスが完全に気化しきっていないまま口に入ると、口内や喉を凍傷してしまう恐れがありますし、アイスなどについてくるドライアイスは食用ではありません。

また、大量の二酸化炭素を一気に吸い込むことで気分が悪くなったり、めまいや吐き気が起きたりする可能性もあります。

見た目が面白くても、体に入れることは絶対に避けましょう。 安全に処理する・楽しむことを第一に考えてくださいね。

万が一、やけどや体調不良が起きたときは?

- 凍傷(冷たいやけど)をした場合:

→ すぐに患部をぬるま湯(約40℃)で10〜15分ゆっくり温める。

痛みや変色がある場合は速やかに皮膚科や救急外来へ。 - 気分が悪くなった・めまいがする:

→ すぐに換気の良い場所に移動し、安静に。

吐き気や呼吸の異常が続くときは、迷わず医療機関に連絡しましょう。

万が一に備えて、子どもと一緒に扱うときは特に注意が必要です。

ドライアイスは何ゴミ?自治体ではこう扱われます

「ドライアイスって、燃えるゴミ?不燃ゴミ?それとも資源ごみ?」

そんな風に迷ってしまった経験、ありませんか?

この章では、ゴミとしての扱いと、自治体ごとの対応の違いについてわかりやすく解説します。

燃えるゴミに出していいの?意外と知らない落とし穴

結論から言うと、ドライアイスは“ゴミとして出す前に処理する”のが基本です。

「少量なら燃えるゴミでOK」としている自治体もありますが、気化による内圧上昇や爆発の危険性があるため、処理せずに出すのはNGです。

気化させてから容器や包装を処分するのが正しい方法になります。

ドライアイスをゴミとして出すのがNGな理由

ドライアイスは常温では気体(二酸化炭素)に変わる特殊な物質。

そのまま袋や容器に入れてゴミに出すと、

- 収集車やごみ箱の中で圧力が高まり爆発の恐れ

- 二酸化炭素が発生し酸欠などのリスク

といった収集作業員や近隣住民への危険性もあるのです。

「ゴミとして出す」ではなく、「しっかり処理してから容器を捨てる」ことを意識しましょう。

自治体のルールを確認する方法【検索ワード付き】

自治体によって細かなルールが異なるため、必ずお住まいの市区町村の情報をチェックしましょう。

以下のようにGoogleで検索すると、公式のゴミ分別ガイドにすぐアクセスできます:

〇〇市 ドライアイス ゴミ〇〇区 ごみ 分別 ドライアイス

「ドライアイス」「ゴミ」「分別」といったキーワードを入れるのがコツです。

ゴミ出し前のひと手間で、安全&マナーのある処理を心がけましょう。

急いで処分したい!そんなときの安全な方法

「もうすぐ外出なのにドライアイスが残ってる…」

「大量にもらったけど、一気に処分できる?」

そんな“今すぐなんとかしたい”ときの対処法を、安全第一でご紹介します。

早く気化させるコツは「表面積」と「風通し」

自然に気化させるのが基本とはいえ、時間がかかるのはちょっと困りますよね。

そんなときは、ドライアイスをなるべく細かく砕いて、表面積を広げるのがポイント。

ただし、砕くときは必ず安全な環境で!

- 屋外または風通しの良い場所で作業しましょう(室内はNG)

- シンクの中や机の上では絶対に行わないでください

→ 配管や家具が割れたり、傷がついたりする恐れがあります

砕き方のコツはこちら:

- 厚手のタオルや新聞紙でドライアイスを包む

- その上からすりこぎやゴムハンマーなどで軽く叩く

- 軍手+トングを使い、手を近づけないように注意

砕いたあとは、金属トレーや陶器皿、コンクリートの上などに広げて置くと気化が早まります。

表面積が広くなるほど気化が早まるため、風通しをよくするだけでもスピードは違いますよ😊

小さなお子さんやペットがいるご家庭では見守りを忘れずに!

大量にもらったときはどうする?【5kg以上の処理】

アイスケーキや業務用などで、5kg以上のドライアイスがあるときは慎重に。

以下の手順がおすすめです:

- なるべく小分けにし、広げて置けるスペースを確保

- 可能なら2〜3回に分けて処理(室内に持ち込まないこと)

- 発泡スチロールに入っていた場合は蓋を開けて気化を促す

大量でも、基本は「ゆっくり・安全に」が鉄則です。

発泡スチロールに入ったままの処理方法

サーティワンや通販などで届いた発泡スチロール入りのドライアイスは、まず蓋を開けましょう。

そのまま閉じておくと、内部に気体がたまり破裂の危険があります。

安全に処理するには:

- 蓋を外し、風通しの良い場所に置く

- 容器が傾かないよう平らな場所で

- 子どもやペットが近づかないように工夫

容器ごと処理できると手間も少なく、忙しい方にもおすすめです。

子どもがいる家庭は特に注意!安全に処理するために

「子どもが興味を持って触りそうで怖い…」

「万が一、口に入れたらどうしよう…」

ドライアイスは大人が想像する以上に危険なもの。

特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、注意が必要です。

ここでは、ママ目線でできる具体的な対策を紹介します。

触れるとどうなる?子どもへのリスクと注意点

ドライアイスは−78.5℃の超低温。

わずか数秒でも素手で触れると、皮膚が凍傷状態になる危険性があります。

また、

- 子どもが面白がって口に入れようとする

- 目に近づける・投げるなどの危険行動

といった想定外の行動につながることも。

絶対に子どもの手の届くところには置かないようにしましょう。

処理中に気をつけたい“3つのポイント”

安全に処理を進めるために、以下の3点は必ず守ってください:

- 子どもがいる部屋では処理しない(できれば屋外で)

- 目を離さない・できるだけ見守る

- 処理中の音や煙に驚かないよう声かけをする

子どもにとっては「もくもくの煙」がおもしろいもの。

だからこそ、「これは触っちゃダメなものだよ」と教えてあげる声かけも大切です。

安全に保管&処理するためのちょっとした工夫

処理するまでに時間がかかる場合や、一時的に置いておくときは、以下を参考にしてください:

- 子供の手が届かない場所や、施錠できるベランダに置く

- 大きめのバケツやクーラーボックスに入れ、ふたを開けて放置

- 「ドライアイス注意」などの張り紙をする(シールなどもOK)

ちょっとした対策でも、事故やヒヤリとする瞬間を防ぐことができます。

ママのひと工夫で、安全に&安心して処理しましょうね😊

\番外編/ちょっと楽しい♪ドライアイスでおうち実験

すぐに処分するのもいいけれど…

せっかくなら、子どもと一緒に「ミニ理科実験」してみませんか?

ドライアイスは、正しく扱えば親子で楽しめる知育アイテムにもなります。

ただし、安全第一で!大人の見守りは必須ですよ😊

もくもくの白い煙!「魔法のジュース実験」

透明なコップにジュースを注ぎ、ドライアイスを少量入れると…

もくもくと白い霧が立ちのぼる!まるで魔法の飲み物みたい♪

準備するもの:

- 透明のコップやグラス

- 色のついたジュース(オレンジ・ぶどうなど)

- 少量のドライアイス(トングで扱う)

ポイント: 飲む前にドライアイスが完全に気化したのを確認しましょう。

ペットボトル+風船で「ふくらむ実験」

空のペットボトルに少量の水とドライアイスを入れて、風船でふたをすると…

風船が少しずつふくらんでいく不思議な光景に!

準備するもの:

- 500mlの空のペットボトル

- 風船(口を広げておく)

- 少量の水+ドライアイス

遊ぶ前に確認!安全に楽しむための3つのルール

- 必ず大人がそばにいて、子どもだけでは扱わない

- 素手で触らず、トング・手袋を使う

- 密閉容器や袋に入れて遊ばない

ドライアイスは扱い方を間違えると危険ですが、

親が付き添って正しく使えば、“学びの時間”にもなります😊

「もくもくしてて楽しかった!」「風船ふくらんだ!」と、

お子さんの興味や好奇心もグッと広がりますよ♪

楽しく遊びながら、ドライアイスの取り扱い方や注意事項などを教えてあげてくださいね!

まとめ|ドライアイスは「安全&気化」が基本ルール

ドライアイスは正しく処理すれば安全で、難しいことはありません。

- 基本は「自然に気化させて処分」すること

- 流し・お湯・ゴミ箱など、NGな捨て方には要注意

- 子どもがいる家庭では、特に取り扱いに気をつける

そのうえで、最後にもう一度大切な注意ポイントを確認しておきましょう。

- 密閉容器(ペットボトルやビン)には絶対に入れないこと(破裂の危険があります)

- 室内で処理するときは必ず換気を

→ 二酸化炭素は空気より重く、床に溜まって酸欠を引き起こすおそれがあります - 素手で触らない(凍傷になります)

- 砕くときはタオルで包み、破片の飛び散りに注意

- ドライアイスは食品添加物ではありません

→ 直接口に入れたり、飲食物と混ぜて口に入れないようにしましょう

ちょっと気をつけるだけで、ぐんと安全に処理できます。

ママのひと工夫で、家族も安心。あなたの“キレイなくらし”を応援しています😊

コメントを投稿するにはログインしてください。