「スナップエンドウって、新鮮なら生で食べてもおいしいらしいよ」

そんな情報をSNSやレシピサイトで見かけて、試してみたくなったけれど…

「ほんとに生で食べて大丈夫なの?」「子どもにも安心して出せるの?」と、ちょっと不安になって検索された方も多いのではないでしょうか。

スナップエンドウは、鮮やかな緑とシャキシャキの食感、やさしい甘みが魅力の人気野菜。春から初夏にかけて旬を迎え、彩りや栄養をプラスしたい食卓にもぴったりの食材です。

この記事では、

- スナップエンドウは本当に生で食べられるのか?

- 食中毒や毒性などのリスクはあるのか?

- 生で食べるなら、どんなことに気をつければいいのか?

- 加熱・保存・見た目のチェックポイントとは?

など、気になる疑問をやさしく、ていねいに解説していきます。

正しく知って、安心して。

スナップエンドウをもっとおいしく楽しむためのヒント、ぜひ一緒に見つけていきましょう♪

スナップエンドウは生でも食べられる?安全に楽しむために知っておきたいこと

「生で食べられる」という情報を見かけても、いざ家族に出すとなるとちょっと慎重になりますよね。

ここでは、スナップエンドウを生で食べるときの安全ラインや注意点について、わかりやすく解説していきます。

基本は加熱がおすすめ。生で食べるなら“3つの条件”を守って

スナップエンドウは、一般的には加熱して食べるのが基本とされています。

ただし、新鮮なものを選び、しっかり下処理をしたうえで少量を生で食べることは可能です。実際、レストランのサラダや一部のレシピでは「さっと洗ってスライスして生でトッピング」されていることもあります。

とはいえ、家庭で生で食べる場合には、次の3つの条件を満たすようにしましょう。

- 1. 新鮮なものを選ぶ

収穫から日が経ったスナップエンドウは菌の繁殖や変質のリスクが高まるため、なるべく購入当日か翌日までに使い切るのがおすすめです。 - 2. よく洗って表面の汚れを落とす

表面には土や農薬、細菌などが付着している可能性があるため、流水でこすり洗いしたうえで、できれば塩水に1〜2分浸けてから洗い流すとより安心です。 - 3. 必ず筋取りをしてから使う

筋の部分は硬く、消化にも負担がかかりやすいため、必ず下処理しましょう。加熱時よりも生食のほうが筋が残りやすいため丁寧に。

これらを守れば、スナップエンドウを生で楽しむこともできますが、体調が心配なときや子ども・高齢の方に出す場合は加熱するほうが安心です。

どこまで食べていいの?筋・へた・茎の扱い方

スナップエンドウはさやごと食べられる野菜ですが、「どこまで食べていいの?」と迷う方も少なくありません。

基本的には、筋とへた(先端のピンのような部分)は取り除くのが一般的です。特に生で食べる場合は筋が硬く、喉や消化に負担をかける可能性があります。

また、茎の根本側にある「つるの切り口」部分も、繊維質が多く噛み切りにくいことがあるため、こちらも取り除いておくと安心です。

見た目は小さな違いでも、口に入れたときの食感や安全性に大きく関わるポイントなので、下処理はしっかり行いましょう。

生で食べて食中毒になる?主な原因と症状をやさしく解説

「新鮮なら生でも大丈夫」と言われても、やっぱり気になるのが“食中毒”のリスク。

ここでは、生で食べるときに注意したい原因や、もしもの時の症状について、わかりやすくご紹介します。

スナップエンドウで食中毒になるとしたら、主な原因は3つ

スナップエンドウ自体が毒性の強い野菜というわけではありませんが、生で食べる際には以下のような要因に注意が必要です。

- 表面に付着した細菌

畑や流通段階で付着した細菌(大腸菌・サルモネラなど)が洗い残っていると、食中毒の原因になることがあります。加熱すれば死滅しますが、生食ではリスクが残ります。 - 農薬や汚れ

表面に残っている農薬や土汚れも、生で口にするとお腹を壊す原因になることがあります。

とくに無農薬でない限り、念入りな洗浄は必須です。 - 植物性自然毒(レクチン)

えんどう豆などのマメ科植物に含まれる“レクチン”というたんぱく質は、大量摂取や不十分な加熱で胃腸に不調を起こすことがあります。

スナップエンドウに含まれる量はごくわずかですが、気になる方は加熱してから食べるほうが安心です。

スナップエンドウが苦い・臭いと感じたら?食べてはいけないサインとは

「あれ?なんだか苦いかも…」「青臭いにおいが強い…」そんなときは、ちょっと注意が必要です。

スナップエンドウは本来、ほんのり甘みがあり、クセのない味わいが特徴の野菜。苦味や不快なにおいがする場合、以下のような原因が考えられます。

- 鮮度の低下:収穫から時間が経つと、豆の部分が苦くなったり、においが変化することがあります。

- 保存環境の問題:高温多湿の場所で保管されていた場合、発酵が進み、ツンとした酸っぱいにおいがすることも。

- そもそもの傷み:ぬめりや変色、カビが見られる場合は、食中毒リスクが高まるため食べないでください。

とくに「生で食べる」場合は、見た目やにおい、味に違和感があれば無理に食べないことが鉄則。

少しでも異変を感じたときは、迷わず加熱するか、破棄を選ぶようにしましょう。

こんな症状に注意!体に異変を感じたときのチェックポイント

万が一、食中毒のような症状が出た場合には、次のような体調変化に注意しましょう。

- 腹痛や胃の不快感

- 下痢、吐き気、嘔吐

- 発熱(細菌性の場合)

症状が出るまでの時間は、食べてから数時間〜翌日以降に出るケースもあります。すぐに体調が変わらないからといって、油断は禁物です。

体調に不安を感じたら、早めに医療機関を受診してください。特に、高齢者・子ども・妊婦の方は重症化しやすいため要注意です。

「ちょっと不安かも…」と感じた時点で、水分をしっかりとって安静にし、症状が悪化しないかを見守ることも大切です。

腐ってる?食べてOK?見た目・におい・味でわかる判断ポイント

「いつ買ったか覚えてないけど、これ…まだ食べられる?」

そんなときに役立つのが、スナップエンドウの“劣化サイン”。

ここでは、食べてOKか迷ったときに確認すべきポイントをわかりやすくご紹介します。

こんな見た目・におい・手触りはNGサインかも

スナップエンドウは、鮮度が落ちてくると見た目や感触、においに変化が出てきます。

- 茶色や黒っぽい変色:全体に色ムラや黒ずみがある場合は、劣化が進んでいるサイン。

- ぬめり・糸を引く:手に取ったときにネバつく場合は腐敗の初期。とくに生食はNG。

- 異臭・土臭さが強い:普段の青臭さとは異なる酸っぱいにおいやカビ臭を感じたら要注意。

- ハリがなく、しんなりしている:水分が抜けて柔らかくなった状態は、品質が落ちている目安。

上記のような状態が複数当てはまる場合は、迷わず処分しましょう。

見た目がちょっと気になるときは?判断の目安と対処法

色味やしなび具合が微妙な場合、必ずしもすぐに捨てる必要はありません。

例えば、

- 表面に白っぽい粉がついているだけ(実は自然な“ブルーム”の可能性)

- 少ししんなりしているけどにおいは正常

このような状態であれば、加熱して食べれば問題ないケースもあります。

ただし、生での利用は避け、しっかり火を通す調理法(炒め物・スープなど)にするのがおすすめです。

迷ったときは、「見た目だけでなく、におい・手触り・保存日数」を総合的に判断するのがポイントです。

安心して食べるための下処理|筋取り・洗い方のコツ

「生で食べてみたいけど、どこまで処理すれば安心なの?」

そんなときに知っておきたいのが、スナップエンドウの“基本の下処理”。

ここでは、筋の取り方や洗い方のコツを、やさしく解説します。

筋取りは必須!きちんと処理すれば食感も安心感もアップ

スナップエンドウを生で食べる場合、筋取りは絶対に行ってください。

さやの両側にある「すじ」は、加熱しても硬さが残りやすく、そのままだと口当たりが悪いだけでなく、喉に引っかかる原因にもなります。

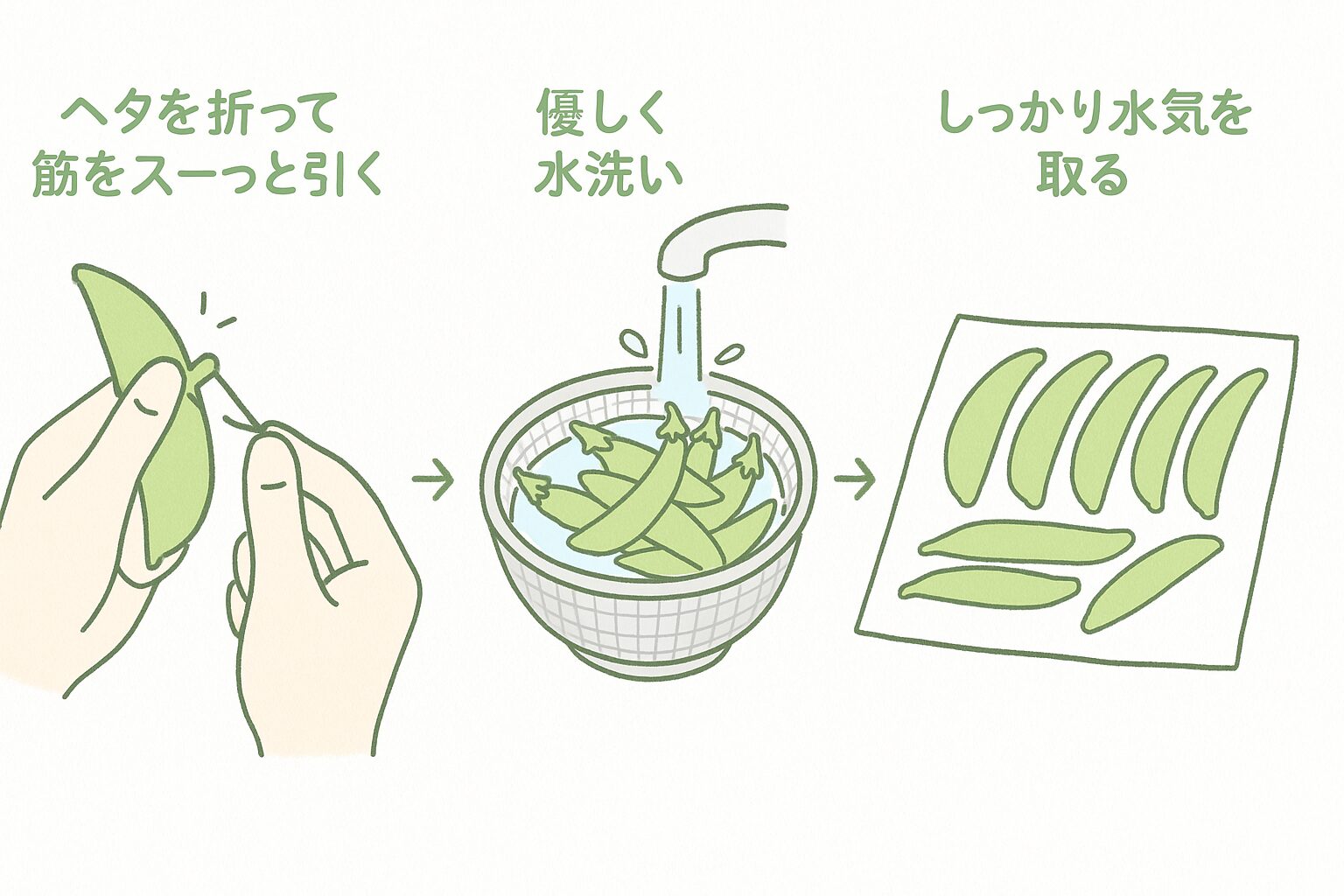

筋の取り方はとても簡単です:

- へた(茎側)を折り、つまんだまま下方向に引っ張る

- 反対側の先端(おしり側)も同じように折り、逆方向に引く

筋が途中で切れてしまったり、うまく取れなかった場合は、包丁の刃先やフォークでそっと引っかけて取り除くときれいに仕上がります。

洗い方のポイント|農薬や土をしっかり落とそう

スナップエンドウの表面には、土や農薬、空気中の細菌などが付着している可能性があります。

特に生で食べる場合は、以下の手順で丁寧に洗うようにしましょう。

- 流水で両面をこすり洗い:指の腹を使って、やさしく全体を洗います。

- 塩水または酢水に1〜2分ほど浸けてからすすぐ:細菌や農薬成分を中和する効果が期待できます。

- 洗った後はしっかり水気を切る:そのまま放置せず、キッチンペーパーなどで軽く拭くと◎

加熱する場合でも、筋取りと軽い洗浄は基本です。

生でも加熱でも、正しく処理すれば、見た目も食感もおいしく仕上がりますよ♪

加熱調理でさらに安心!おすすめの加熱方法と時間の目安

スナップエンドウは生で食べられることもありますが、加熱調理することでより確実に安全性が高まり、子どもや高齢の方も安心して食べられます。

スナップエンドウは下処理だけでも比較的安全に食べられますが、加熱することでさらに安心して楽しめます。加熱することで、雑菌や残留農薬のリスクを減らせるだけでなく、甘みも引き立つというメリットも。

ここでは、家庭でできるシンプルな加熱方法と、目安となる時間をご紹介します。

「生で食べられるらしいけど、やっぱり加熱したほうが安心かな?」と思った方も多いのではないでしょうか。

ここでは、加熱の必要性と、美味しく仕上げるためのおすすめ調理法について、わかりやすく解説します。

なぜ加熱が必要なの?

スナップエンドウには、「レクチン」というたんぱく質の一種が含まれています。ごく微量であれば問題ありませんが、大量に摂取すると消化不良や下痢を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

レクチンは加熱によって不活性化されるため、下茹でやレンジ加熱を行うことで、より安心して食べることができます。特にお子さんや胃腸の弱い方は、軽く火を通してから食べるのがおすすめです。

おすすめの加熱方法と時間の目安

- 茹でる:沸騰したお湯に塩を少々加え、スナップエンドウを1分〜1分半ほど茹でます。色が鮮やかになったらOK。

- 蒸す:蒸し器や電子レンジ用スチーマーで2分程度加熱。甘みが引き立ち、食感も残せます。

- レンジ加熱:ラップまたは耐熱容器+ふんわりラップで600Wで1分が目安。水分が少ないと焦げやすいので注意。

加熱しすぎるとシャキシャキ感が失われてしまうため、「火を通しすぎないこと」が美味しく食べるコツ。余熱も考慮して、時間は短めに調整するとちょうど良く仕上がりますよ。

鍋で茹でる|基本だけど一番おいしく仕上がる方法

もっともポピュラーな調理法はさっと塩ゆでする方法です。

ポイントは火を通しすぎないこと。茹ですぎると食感が損なわれ、色も悪くなってしまいます。

おすすめの茹で時間:沸騰したお湯に塩ひとつまみを加え、1〜1分半ほど。

ゆでたらすぐに冷水にとって色止めすることで、きれいな緑色とシャキッとした食感がキープできます。

電子レンジで時短調理|手軽で忙しい日の味方

時間がないときは、電子レンジでもおいしく仕上がります。

ただし加熱ムラに注意が必要なので、ラップやアイラップを活用すると安心です。

目安:耐熱皿に並べてふんわりラップ→500Wで約1分30秒〜2分。

※加熱後はラップを外す際の蒸気に注意し、粗熱をとってから使いましょう。

炒め・蒸し調理|加熱と味付けを一度にしたいときに

火を通しながら味をつけたいときには、炒め物や蒸し焼き調理がおすすめ。

- 炒め物:ごま油やバター、にんにくなどと合わせて中火で1〜2分ほど炒めればOK。

- 蒸し焼き:フライパンに水大さじ1+ふたをして弱火〜中火で2〜3分。

いずれの調理法でも、「シャキッとした食感を残す」ことを意識すると、おいしさも見た目もUPします。

保存と日持ちのコツ|冷蔵・冷凍の正しい扱い方

「買ったけどすぐに使い切れない…」「まとめて下処理しておきたい」

そんなときのために、スナップエンドウの正しい保存方法と日持ちの目安をチェックしておきましょう。

スナップエンドウを新鮮なままおいしく食べるには、保存方法とタイミングがカギになります。冷蔵・冷凍どちらでも保存可能ですが、それぞれに適した方法と注意点があります。

| 保存方法 | 保存前の準備 | 保存期間の目安 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵保存 | 軽く水洗いして水気をふき取り、ポリ袋や保存容器へ | 2〜3日 | できるだけ早めに使い切る。水気が多いと傷みやすいので注意 |

| 冷凍保存 | 筋取り後に軽く下茹でし、冷ましてから小分けして冷凍 | 約1ヶ月 | 食感をキープするため「固めに下茹で」するのがおすすめ |

| 冷凍(生のまま) | 筋取り後、そのままラップや保存袋で冷凍 | 約2〜3週間 | 解凍後はやわらかくなるため、炒め物やスープ向き |

新鮮なうちに保存することで、食感や栄養を保ちながらおいしく楽しむことができます。用途に合わせて保存方法を選びましょう。

冷蔵保存の基本|新鮮さをキープするポイント

スナップエンドウは乾燥に弱い野菜なので、冷蔵保存するときはしっかりと湿度を保つのがコツです。

保存の手順:

- 軽く洗って水気を拭き取る

- キッチンペーパーに包んでポリ袋や保存袋に入れる

- 野菜室で保存(できれば立てて保存すると◎)

保存期間の目安:3〜4日以内に使い切るのがおすすめです。

日が経つほど、しなび・変色・ぬめりなどの劣化サインが出やすくなります。

冷凍保存のコツ|下処理&下茹でで味も見た目もキープ

すぐに食べきれないときは、冷凍保存も可能です。ただし、生のまま冷凍すると筋っぽくなりやすいため、下処理+さっと下茹でしてからの冷凍が安心です。

冷凍の手順:

- 筋取りをする

- 塩を加えたお湯で30〜40秒ほど軽く茹でる

- 冷水にとって冷まし、水気をよく拭く

- ジッパー付き袋に入れて冷凍(空気を抜く)

保存期間の目安:約1か月。

使うときは自然解凍せず、そのまま加熱調理がおすすめです。

※生のまま冷凍したい場合は、特に新鮮なものを選び、筋取り&しっかり洗浄を行ってから冷凍しましょう。

冷蔵・冷凍ともに、「この状態、大丈夫かな?」と迷ったときは、見た目・におい・ぬめりなどの変化に注目してくださいね。

冷凍スナップエンドウの解凍・加熱のコツ

冷凍したスナップエンドウは、解凍の仕方や調理法によって食感や風味が変わってきます。

- 自然解凍:お弁当にそのまま入れておけば、昼には食べ頃に。シャキッと感はやや落ちます。

- レンジ加熱:600Wで30秒〜1分程度。ラップをして水分が飛ばないようにすると◎。

- 炒め物やスープに:冷凍のまま加熱調理OK。ベチャッとしにくく、彩りも残ります。

特に食感にこだわる場合は、凍ったまま使うのがポイント。用途に合わせて使い分けましょう。

Q&A|読者からよくある不安にやさしく答えます

ここでは、スナップエンドウを生で食べようとしたときや、保存・調理にまつわる「よくある疑問」にお答えします。

Q1. スナップエンドウは生で冷凍してもいいですか?

生のまま冷凍も可能ですが、筋っぽくなったり、食感が悪くなることがあります。

できればさっと下茹でしてから冷凍したほうが、色も食感も保ちやすく、おすすめです。

Q2. 筋取りを忘れて調理しちゃいました…。そのまま食べても大丈夫?

食べられないわけではありませんが、筋は硬くて喉に引っかかることもあるため、特に生食の場合は注意が必要です。

見つけたら、途中で取り除いてもOKですよ。

Q3. 茹でたあと、ぬめりや糸が出てきました。これって腐ってますか?

少しのぬめりなら許容範囲ですが、糸を引くような粘りがある場合はNG。

変なにおいや酸味を感じるときも、無理せず処分するのが安心です。

Q4. 子どもやペットに生のスナップエンドウを与えても大丈夫?

小さな子ども・高齢の方・ペットには生で与えないほうが安心です。

硬さ・消化の負担・アレルギーリスクを考慮して、加熱して柔らかくしてからにしましょう。

Q5. 少し土臭いようなにおいがするんですが…これって大丈夫?

スナップエンドウはもともと軽い青臭さや土の香りがある野菜です。

ただし、酸っぱい・カビっぽい・ツンとするにおいが混じると腐敗の可能性がありますので、気になるときは火を通してから使うのがおすすめです。

まとめ|生で食べるには注意が必要。だけど、正しく扱えばおいしく安心♪

スナップエンドウは、旬の時期には特に甘みが増し、生のままでも美味しく食べられると言われることもあります。

でも、「本当に大丈夫かな…?」と迷ったら、やはり加熱して食べるのが安心です。

少しの下処理とひと手間で、ぐっと安全性が高まり、おいしさもアップするのがスナップエンドウの魅力。

今回ご紹介したポイントを参考に、日々の食卓にもっと気軽に取り入れてみてくださいね。

不安を感じたときこそ、正しい知識があなたの味方になります。

シャキシャキ&ほんのり甘い旬の味わいを、安心して楽しんでいきましょう♪

あわせて読みたい

この記事を書いた人:ミサキ

コメントを投稿するにはログインしてください。