「夏のお弁当、大丈夫かな…?」

「保冷剤って入れてるけど、ほんとに意味あるの?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

季節を問わず、持ち運び時間が長くなるお弁当は、温度管理がとても大切です。

特に気温が高い日や、室内でも暖房が効いている場所では、食中毒のリスクも気になりますよね。

この記事では、「お弁当に保冷剤は必要?」という疑問から始まり、正しい使い方や代用品、便利な保冷グッズの選び方まで、実践的な内容をやさしく解説していきます。

私自身、子どものお弁当作りを続ける中で、 「冷やしすぎてご飯が固くなった…」 「保冷剤を入れたのに中身がぬるかった…」 なんて経験もたくさんしてきました。

だからこそ、“リアルな体験”を交えながら、すぐに試せる安心のコツをお伝えしていきます。

正しい保冷の工夫を知れば、どんな季節でも安心してお弁当を持たせられますよ♪

お弁当に保冷剤は必要?その理由と使用目安

気温が高くなる季節、お弁当を持ち歩くうえで「保冷剤は本当に必要なの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、お弁当に保冷剤は“基本的に必要”です。

特に気温が20℃を超える日や、持ち運び時間が長くなる場合には、食中毒予防のためにも保冷対策は欠かせません。

保冷剤を入れるべき理由とは?食中毒と温度の関係

お弁当の中で食中毒菌が増えやすいのは、気温20〜40℃の間とされています。

この温度帯では、わずか数時間でも細菌が増殖しやすく、胃腸炎や下痢などの原因になることも。

そこで活躍するのが保冷剤。お弁当の温度上昇を抑えて、細菌の繁殖を防ぐ手助けをしてくれます。

特に、動物性たんぱく質(肉・卵・魚)やご飯は傷みやすいため、保冷剤の使用は必須ともいえるでしょう。

常温で何時間までOK?季節・気温で変わるリスク

「短時間の持ち歩きなら大丈夫?」という声もありますが、実際のリスクは気温と時間のかけ算で決まります。

- 春・秋:気温20〜25℃ → 3時間以内ならギリギリOK

- 初夏〜夏:気温25℃以上 → 2時間以内でも傷み始めるリスクあり

とくに梅雨時期や炎天下の通勤・通学などでは、30分程度でも内部温度が上がることもあるため、「短時間だから大丈夫」は油断大敵です。

保冷剤が必要な時期はいつからいつまで?(春〜秋の使い方)

保冷剤を使い始める目安は気温が20℃を超える頃から。

地域差はありますが、4月中旬〜10月初旬くらいまでは用意しておくのがおすすめです。

また、梅雨〜夏(6〜9月)は特にリスクが高いため、保冷剤の個数を増やしたり、保冷バッグと併用するなどの対策が有効です。

冬にも保冷剤は必要?状況に応じた判断ポイント

冬場は「保冷剤はいらないのでは?」と思われがちですが、暖房の効いた部屋や車内で保管する時間が長い場合には油断できません。

以下のようなケースでは、冬でも保冷剤を使った方が安心です。

- 室温が20℃以上になる場所に長く置く

- 作ってから食べるまでに4時間以上あく

- 生野菜・卵・マヨネーズなど傷みやすい食材が多い

ただし、外気がかなり冷えている日は冷えすぎにも注意。状況を見ながら使い分けましょう。

▶ ポイント:「暑い日は必ず、寒い日も念のため」くらいの意識で使うのが◎

保冷剤の正しい使い方|位置・個数・タイミングを徹底解説

保冷剤を入れているのに「お弁当がぬるかった」「ご飯が固くなってしまった」という経験はありませんか?

実は、保冷剤の効果は「入れる場所・個数・タイミング」によって大きく変わります。

このセクションでは、より効果的にお弁当を冷やすための使い方を、具体的にわかりやすく解説しますね。

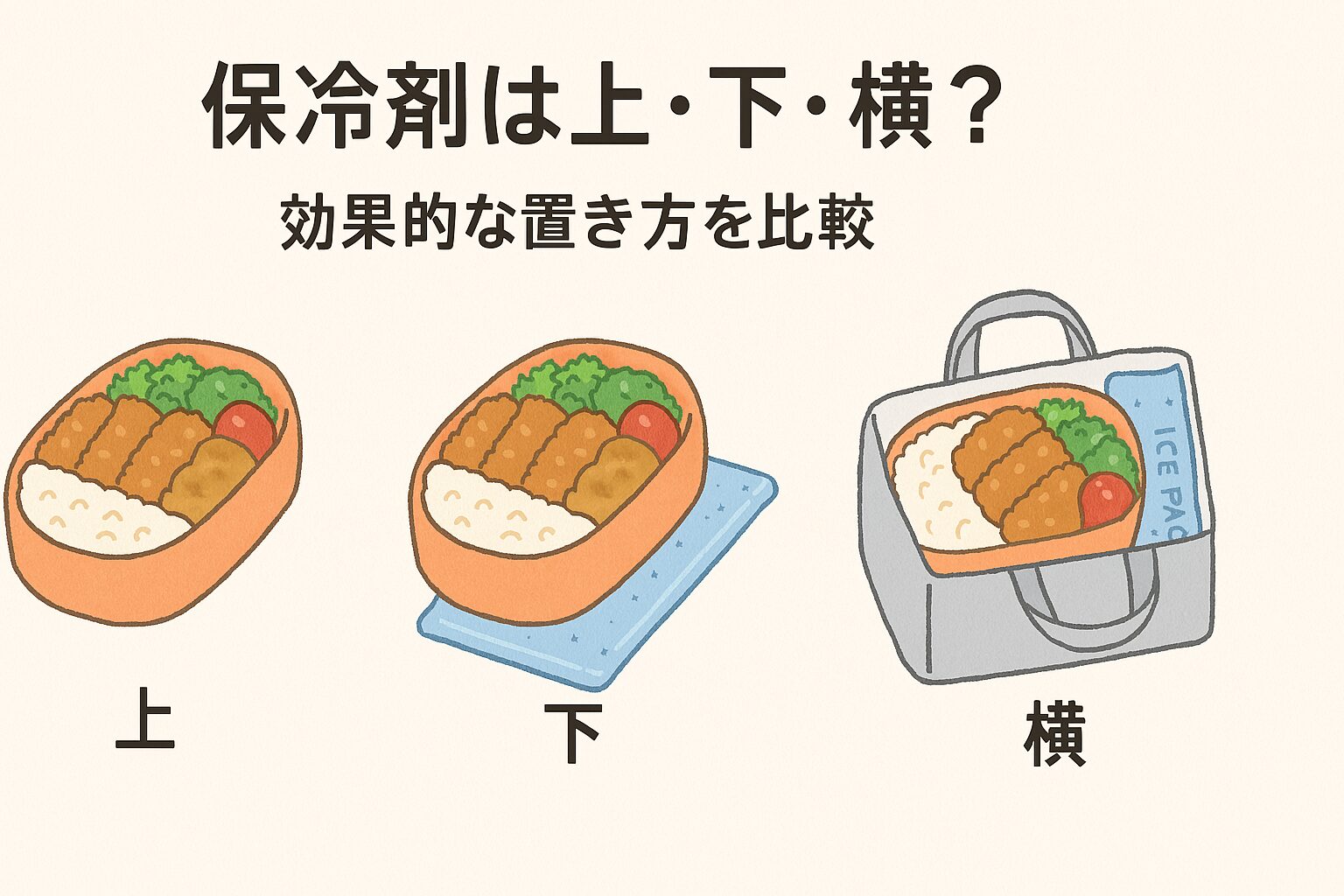

保冷剤は上・下・横?効果的な置き方を比較

まず気になるのが「保冷剤はどこに入れるのがベスト?」というポイント。

- 上に置く:冷気は下に流れる性質があるため、お弁当全体を効率よく冷やせる

- 下に敷く:ご飯やメインおかずが直接冷えすぎて固くなりやすい

- 横に添える:温度ムラを防ぎつつ、バランスよく冷却できる

おすすめは「上+横」の組み合わせ。

上部から冷やしつつ、サイドにも添えることでお弁当全体を均一に冷やせます。

▶ アドバイス:金属製のお弁当箱なら冷気が伝わりやすいので、保冷効果もUPします♪

保冷剤は何個がベスト?お弁当サイズ×持ち運び時間の目安

保冷剤の数が少ないと冷却が足りず、多すぎるとご飯やおかずが冷えすぎて味が落ちる原因にもなります。

ここでは、お弁当のサイズだけでなく、持ち運び時間にも注目した保冷剤の目安をまとめました。

| お弁当サイズ | 〜1時間以内 | 1〜2時間 | 2時間以上 |

|---|---|---|---|

| 小さめ(400〜600ml) | 1個(上) | 1〜2個(上+横) | 2個(上下 or 上+横) |

| 普通サイズ(600〜900ml) | 1個(上) | 2個(上+横) | 3個(上下+横) |

| 大きめ(900ml以上) | 1〜2個 | 2〜3個 | 3個以上(保冷バッグ併用がおすすめ) |

ポイント:移動距離や気温が高い日は、目安より1個多めにするくらいが安心です。

逆に、真冬や短時間での移動なら、最小限でも問題ありません。

▶ コツ:「サイズ+時間」で判断することで、冷やしすぎも防げて食感もキープしやすくなりますよ♪

保冷剤の数が少ないと冷却が足りず、多すぎるとご飯やおかずが冷えすぎて味が落ちる原因にもなります。

以下は目安の個数です(市販の一般的なサイズ・ジェルタイプの場合)。

- 小さめ弁当(400〜600ml):1個

- 普通サイズ(600〜900ml):2個(上+横)

- 大きめ弁当(900ml以上):3個(上下+横など)

また、通勤・通学時間が長い方や、炎天下で持ち歩く場合は1個多めに用意しておくと安心です。

保冷剤はいつ入れる?朝・夜などタイミングの違い

お弁当と保冷剤を一緒にいつセットするかもポイントです。

- 朝作ってすぐに保冷剤をセット:→ 一般的でOK。保冷状態をキープしやすい

- 前日夜に作って冷蔵庫保管:→ 翌朝に冷えたまま+保冷剤を追加で安心

逆に注意したいのは、まだ温かいうちに保冷剤を入れてしまうこと。

これはお弁当が冷めずに蒸れてしまうため、菌が繁殖しやすくなります。

必ず、しっかり冷ましてから保冷剤と一緒にセットするのが鉄則です。

ハード?ジェル?保冷剤の種類と特徴をわかりやすく比較

保冷剤にはさまざまな種類がありますが、使い方やシーンによって向き・不向きがあります。

| タイプ | 特徴 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| ジェルタイプ | 柔らかくフィットしやすい/冷却持続時間はやや短め | お弁当の上や横に添えて使う |

| ハードタイプ | 長時間冷却/形が崩れず安定感がある | 長距離移動や猛暑日に◎ |

| 瞬間冷却タイプ | 叩いてすぐに冷える/使い捨て | 保冷剤を忘れたときの応急処置に |

日常使いにはジェルタイプが使いやすく、猛暑日やレジャーにはハードタイプとの併用もおすすめです。

おすすめの保冷剤&便利グッズ【100均〜本格派まで】

「どんな保冷剤を使えばいいの?」「もっと便利なグッズはないの?」という声にお応えして、実際に使いやすくて人気の高いアイテムを紹介します。

ご紹介するグッズはすべて、家庭でのお弁当保冷にぴったりなものばかり。100均で手に入るものから、保冷力バツグンの本格派まで、目的にあわせて選んでみてくださいね。

市販で人気の保冷剤ランキング(長時間持続/コンパクトタイプなど)

まずは、SNSや口コミでも評価の高い市販の保冷剤から、特に使いやすくておすすめの商品をピックアップしました。

- スケーター 抗菌ジェルタイプ保冷剤

コンパクトで扱いやすく、かわいいデザインも豊富♪

抗菌仕様で衛生面も安心。お弁当箱の上にぴったり乗せられるサイズ感です。 - ロゴス 氷点下パックGTマイナス16℃

本格的な保冷力を求めるならコレ!キャンプ用品としても有名で、持続時間が長く真夏でもしっかり冷やせます。 - アイスジャパン 保冷剤

アイスジャパンの保冷剤は、ソフト・ハード・超低温タイプが揃い、結露防止や長時間保冷など多機能で使いやすさ抜群です。消臭タイプなどもあります。

それぞれ用途が異なるので、「普段使い用」と「猛暑日用」で使い分けるのもおすすめですよ。

保冷剤付きの弁当箱・ランチバッグのメリットとおすすめ商品

「保冷剤を別に用意するのが面倒…」という方には、保冷機能つきのお弁当箱やランチバッグも便利です。

特におすすめなのが以下のタイプ。

- 保冷剤一体型フタ付き弁当箱

フタ自体が保冷剤になっているタイプ。

冷凍庫でフタを凍らせておけば、セットするだけでOK。 - 内側がアルミ加工されたランチバッグ

保冷剤と併用することで、冷気が逃げにくく保冷効果が倍増します。

サーモス・タイガー・スケーターなどのブランドから、女性向けのデザインも豊富に展開されていますよ♪

100均(セリア・ダイソー)で買えるコスパ保冷グッズも活用しよう

「できるだけお金をかけずに保冷対策したい!」という方にとって、100円ショップの保冷グッズは超優秀です。

以下は特に使えるアイテムの例です。

- セリア:スリムタイプ保冷剤 → お弁当箱にぴったりフィット。かわいい柄入りも人気

- ダイソー:アルミ保冷バッグ → 内側がアルミ素材で冷気を逃がしにくい

- キャンドゥ:ソフトジェル保冷剤 → 小さいバッグでも入れやすいサイズ感が◎

「保冷剤+アルミバッグ+冷凍ゼリー飲料」など、100均アイテムを組み合わせればコスパ最強の保冷対策が可能です♪

▶ ポイント:買い替えやすくて清潔に保てるのも100均グッズの魅力!

保冷剤の効果を長持ちさせるためのひと工夫

せっかく保冷剤を使っても、「気づいたらすぐぬるくなっていた…」なんてこと、ありませんか?

保冷効果をしっかりキープするためには、ちょっとした工夫がポイントになります。

ここでは、お弁当の冷たさを長時間キープするためのコツを3つご紹介します。

保冷バッグ・アルミクロスを使った温度キープ術

保冷剤だけでなく、外気の影響を防ぐための“断熱アイテム”を併用することで、冷却効果はぐんとアップします。

- 保冷バッグ:内側がアルミや断熱素材で作られており、保冷剤の冷気を閉じ込めてくれる

- アルミクロス:お弁当全体を包むことで、熱の侵入を防ぎ、冷たさを保ちやすくする

特に夏場は「保冷剤+アルミクロス+保冷バッグ」の三重対策が理想的です。

▶ コツ:お弁当は冷蔵庫などでしっかり冷ましてから、バッグに入れるのが効果的です!

結露・水滴でお弁当が濡れないための工夫

保冷剤を使うと、どうしても気になるのが水滴や結露。

お弁当の中が濡れてしまうと、衛生面でも気になりますよね。

そんなときは、以下のような方法で対策しましょう。

- 保冷剤をタオルやハンカチで包む:水滴を吸収してくれて安心

- ジップ袋に入れて使う:お弁当が直接濡れないようにカバーできる

- お弁当箱をペーパーで包む:さらに予防効果がアップ

こうした“ちょっとひと手間”が、衛生的で安心なお弁当につながります♪

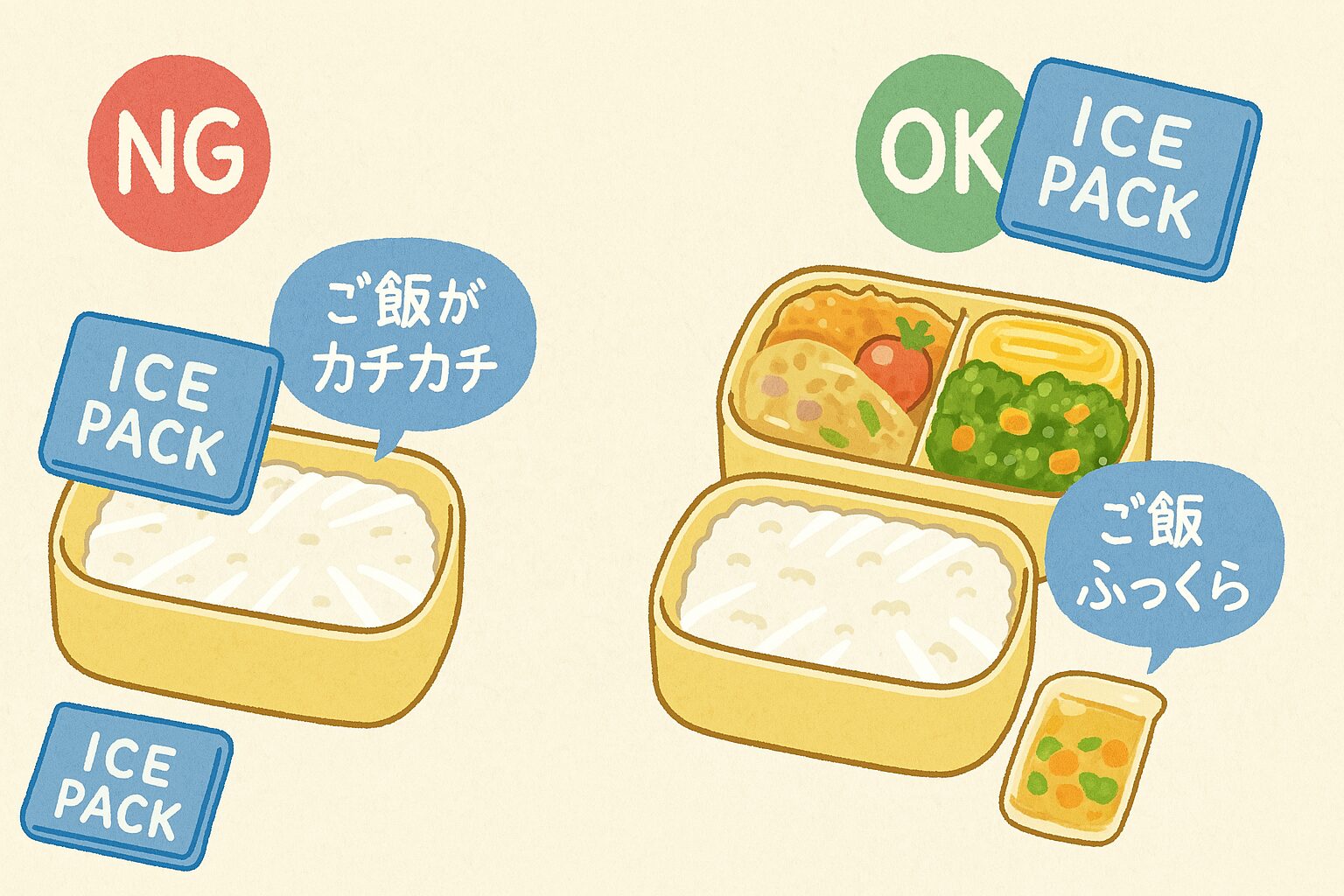

冷えすぎてご飯が固くなるのを防ぐ方法

「保冷はしたいけど、ご飯が固くなるのはイヤ…」という方も多いですよね。

実は、これは保冷剤の置き方やご飯の詰め方で大きく改善できます。

以下のコツを参考にしてみてください。

- 保冷剤は直接ご飯の下に置かない(おかず側や蓋の上に配置)

- ご飯は熱々で詰めず、ある程度冷ましてから → 蒸れや結露防止にも◎

- おにぎりタイプにする:表面積が少ない分、冷えすぎ防止にもなる

詰め方や保冷剤の配置を少し工夫するだけで、冷えすぎによる「パサパサ感」や「固さ」がかなり軽減されますよ♪

保冷剤を忘れた・使えないときの対策と代用品

「今朝、うっかり保冷剤を入れ忘れた!」

「冷凍庫に保冷剤がなかった…」という経験、ありますよね。

そんなときでも慌てなくて大丈夫。保冷剤の代わりになるアイテムや、お弁当を傷みにくくする工夫を知っておけば、暑い日でも安心して持たせることができますよ。

保冷剤を忘れたときの応急処置アイデア(ゼリー飲料・凍らせたお茶など)

冷たくて便利な「代用アイテム」をいくつかご紹介します。どれも身近にあるものばかりなので、いざというときに試してみてください。

- ゼリー飲料(ウィダーinゼリーなど)を凍らせて一緒に入れる → 食後のデザートにも◎

- ペットボトルのお茶や水を凍らせて保冷剤がわりに → 飲み物も冷たいままで一石二鳥

- 冷凍枝豆・冷凍ミックスベジタブルなどを保冷材代わりに活用 → おかずとしても使える

これらをお弁当の隣や上に入れるだけでも、意外としっかり冷却できますよ。

保冷剤を使わずにお弁当を安全に保つコツ(冷まし方・詰め方)

保冷剤がないときほど重要なのが、「お弁当自体の詰め方」です。

- 温かいご飯やおかずは、必ず冷ましてから詰める

- 水分が出やすい食材は避ける or キッチンペーパーで吸ってから詰める

- おかずはしっかり火を通し、味付けもやや濃いめに(保存性UP)

また、抗菌シートを使ったり、わさびや梅干しなどの天然抗菌食材を加えるのも効果的です。

保冷剤がいらないおかず選び・夏に向かないNG食材

気温が高い季節は、食材選びにも注意が必要です。以下のようなおかずは「冷やさなくても傷みにくい」のでおすすめです。

- 炒め物(しっかり加熱&水分が少ないもの)

- 卵焼き(甘いタイプよりもしっかり焼いた出汁巻きが◎)

- 焼き魚・唐揚げ(粗熱をしっかりとって詰める)

- 根菜の煮物(冷えても美味しく、痛みにくい)

反対に、夏場に避けた方がいいNG食材はこちらです。

- 生野菜(レタス・トマトなど)

- マヨネーズ和え・ポテトサラダ

- 生もの(刺身・冷ややっこなど)

「水分」「生」「加熱が不十分」はリスクが高いので避けるようにしましょう。

▶ ワンポイント:代用品や詰め方の工夫を知っておけば、保冷剤がなくても安心です♪

ご飯やおかずが冷えて固くなる?保冷剤のデメリットと対策

保冷剤を使うと「安心」ではあるものの、冷えすぎてご飯が固くなったり、おかずの味が落ちてしまうというお悩みもよく聞きます。

ここでは、保冷剤を使う際にありがちなデメリットと、その対策をわかりやすくまとめました。

ご飯が固くならない詰め方・包み方の工夫

冷えたご飯が「パサパサ」「カチカチ」になってしまう原因は、冷気が直接あたることと、詰めるときの状態にあります。

以下の対策を意識するだけで、ふっくらしたご飯をキープできますよ。

- ご飯を冷ましてから詰める:熱いまま詰めると、蒸れて硬くなりやすい

- 保冷剤はご飯から遠ざける:おかず側・お弁当箱の上や横に置く

- ラップやワックスペーパーでご飯を包む:冷気との接触を和らげる

- おにぎりにして詰める:ご飯の形がコンパクトで、食感の変化が少ない

また、保温性の高いお弁当箱を使うと冷えすぎの影響も抑えられるので、併用してみるのもおすすめです。

おかずがベチャッとしない工夫とNG例

保冷剤でおかずが「水っぽくなった」「味が薄まった気がする」という悩みも少なくありません。

これは結露や水分の逃げ場がないこと</strongが原因です。

下記のような対策を試してみてください。

- 揚げ物はクッキングペーパーを敷いて詰める:余分な油と水分を吸収

- 煮物は汁気を切ってから詰める:ペーパーで軽く吸っておくと◎

- 保冷剤の下にキッチンペーパーを敷く:結露の水滴を吸収してくれる

- 冷たいおかずと温かいご飯を分けて詰める:食感の違和感を減らせる

逆に、マヨネーズ和え・ゼリー寄せ・水分の多いサラダなどは、冷やすことで味が落ちやすく、夏場は避けた方が無難です。

▶ アドバイス:「冷やすこと」だけに頼らず、「詰め方や下処理」で仕上がりの満足度が大きく変わりますよ♪

よくある質問Q&A|保冷剤の疑問を一問一答で解決

ここでは、読者の皆さんから特によく寄せられる保冷剤に関する疑問を、Q&A形式でわかりやすく回答していきます。

ちょっとした疑問もスッキリ解消できるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

Q. 保冷剤って冷凍庫で何時間くらい冷やせばいい?

A. 一般的なジェルタイプの保冷剤は4〜6時間程度でしっかり凍結します。

夜のうちに冷凍庫に入れておけば、翌朝には十分使える状態になります。

Q. 保冷剤は再利用しても大丈夫?

A. はい、繰り返し使えます。ただし、ジェルが漏れてきた場合や、変色・異臭がある場合は破棄しましょう。

定期的に劣化チェックをすることも大切です。

Q. ご飯やおかずが固くなる原因と対策は?

A. 冷気が直接ご飯にあたると、冷えすぎて固くなる原因に。

ご飯の近くに保冷剤を置かない・しっかり冷ましてから詰める・包んでから詰めるといった工夫で改善できます。

Q. 保冷剤の水滴(結露)が気になる!どう防げばいい?

A. 保冷剤はタオルやペーパーで包んでから使うのがおすすめです。

ジップ付き袋に入れる・お弁当全体をペーパーで包むといった工夫でも、結露による水濡れを防げます。

Q. 保冷剤の保存・衛生面で気をつけることは?

A. 使用後はしっかり拭いてから冷凍庫に戻すことが大切です。

とくにお弁当箱に触れた部分は、除菌シートなどで軽く拭き取ってから再冷凍すると安心です。

▶ 補足: 保冷剤も「食品と触れるもの」として、こまめなお手入れを心がけましょう!

まとめ|保冷剤を上手に使ってお弁当を安全&おいしく保とう

暑い季節のお弁当は、ちょっとした油断がトラブルにつながることも。

でも、保冷剤を正しく使いこなせば、お弁当の中身をしっかり守りつつ、食べるときもおいしさをキープできます。

今回の記事でお伝えした大切なポイントを、最後にもう一度まとめておきますね。

- 気温が20℃を超える季節には、保冷剤の使用が基本

- 保冷剤は「上+横」に配置、個数はお弁当サイズで調整

- 冷却効果を高めるには保冷バッグ・アルミクロスと併用

- 忘れたときの代用アイデア(凍らせた飲料など)も知っておこう

- 冷えすぎによるご飯の固さ・おかずのベチャつきには配置&詰め方の工夫で対策

- おすすめグッズや100均アイテムも活用して、手軽に安全対策♪

保冷剤は、お弁当の安全とおいしさを守る頼もしいアイテム。

正しい使い方を知っていれば、ちょっとした不安も解消できます。

家族や自分のために用意するお弁当。

せっかくのごはんが安心して食べられるように、あなたらしいスタイルで保冷対策を取り入れてみてくださいね。

▶ 最後に一言:「知らなかった」から「できる!」へ。毎日のお弁当づくりに、自信をプラスできますように…♪

コメントを投稿するにはログインしてください。