「学童って、何年生まで通えるの?」「小4から夏休みどうしよう…」

共働き家庭にとって、夏休みはまさに“長くて悩ましい時期”。

特に、小3で学童を卒業したあとの夏休みは、「子どもを一人にさせるのはまだ不安…でももう預け先がない!」と頭を抱えるご家庭も少なくありません。

この記事では、学童の対象年齢や卒業後のリアルな声を交えながら、

- サマースクール・民間学童・見守りグッズなどの代替サービス

- 小4・小5の子どもが自宅で過ごす工夫やルールづくり

- 実際に小学5年生の子どもを育てる筆者の体験談

など、すぐに役立つ情報をわかりやすくまとめました。

「うちも何か始めなきゃ…」と焦るママ・パパにこそ読んでほしい内容です。

ぜひ、わが家にぴったりの過ごし方を一緒に見つけていきましょう✨

学童保育は何年生まで通える?小4以降はどうなるの?

「うちの子、来年も学童に行けるのかな?」と不安になるのは、小学3年生の終わりごろ。

じつは学童の“卒業時期”は地域によってさまざまなんです。まずは、基本的なルールと確認のポイントをおさえておきましょう。

多くの自治体は小3までが基本!地域差もあり

公立の学童(放課後児童クラブ)の多くは、小学校1〜3年生を主な対象としています。

この「小3まで」が原則とされている理由は、子どもの自立や学校生活への適応が進む年齢とされているためです。

ただし、実際の運用は自治体や施設によって異なるのが現状。

たとえば、以下のような例があります:

- 兄弟が在籍していれば小4以降も利用できる

- 保護者の就労状況や家庭事情により延長可

- 空きがあれば小6までOK(ただし条件付き)

共働き家庭やひとり親世帯への配慮がある地域も増えていますが、

「卒業は小3で決定」と明確にしているところもあるため、注意が必要です。

「うちは何年生まで使える?」確認すべきチェックポイント

まず確認すべきは、現在通っている学童の利用要件です。

地域の役所や施設のウェブサイトで「利用案内」「対象年齢」などの記載をチェックしましょう。

また、毎年提出する必要があるケースが多いのが、以下のような書類です:

- 保護者の就労証明書や勤務証明

- 利用継続申請書(年1回)

- 健康診断書や家庭の状況申告書 など

申請のタイミングは前年の12月〜1月が多く、気づいたときには締切を過ぎていた…という声も。

「うちは継続できそうかどうか」なるべく早めに確認しておくと安心ですね。

小4・小5からの夏休み、共働き家庭はどうしてる?

学童の卒業をきっかけに、「この夏、どう乗り切る…?」と戸惑うママやパパは少なくありません。

子どもも大きくなってきたとはいえ、一人での留守番にはまだ不安が残る時期。

ここでは、同じような立場の家庭がどんな工夫をしているのかご紹介します。

「一人で留守番させるのは心配…」という声が多数

小4・小5になると、「もう学童は恥ずかしい」「行きたくない」と子ども自身が言い出すこともあります。

でも、長時間の留守番を任せるにはまだ心配が多いのがこの年頃。実際、読者アンケートなどでもこんな声が寄せられています:

- 「仕事中、ちゃんとごはんを食べたか気になって集中できない…」

- 「友達を勝手に家に呼ばないか心配」

- 「ゲームばかりになってしまいそう」

子どもの安全だけでなく、生活リズムの乱れや孤独感も気になる要素。

何より、「うちだけどうしたらいいかわからない」と感じてしまう親も多いのが現実です。

【体験談】わが家の場合|小学5年生の娘と話し合って決めたこと

筆者・さやかも、小5の娘の夏休みをどう過ごすか、最初は悩みました。

娘は「おうちがいいけど、一人はちょっと不安…」と本音をポツリ。

そこで、親子で夏休みルールを一緒に決めることにしました:

- 朝は決まった時間に起きて、簡単な家事をお手伝い

- お昼ごはんは冷凍ごはん+メモでレンチンメニューを用意

- 14時〜習い事や図書館に出かける日を週2に設定

- 連絡はLINEで2回、元気確認メッセージ

こうした“自宅+ちょこっと外出”の組み合わせで、

「さみしくない」「ちゃんと過ごせる」と自信を持てた様子でした。

すべての家庭にこの方法が合うとは限りませんが、「子どもと話して決める」ことは、どのケースにもおすすめしたいステップです。

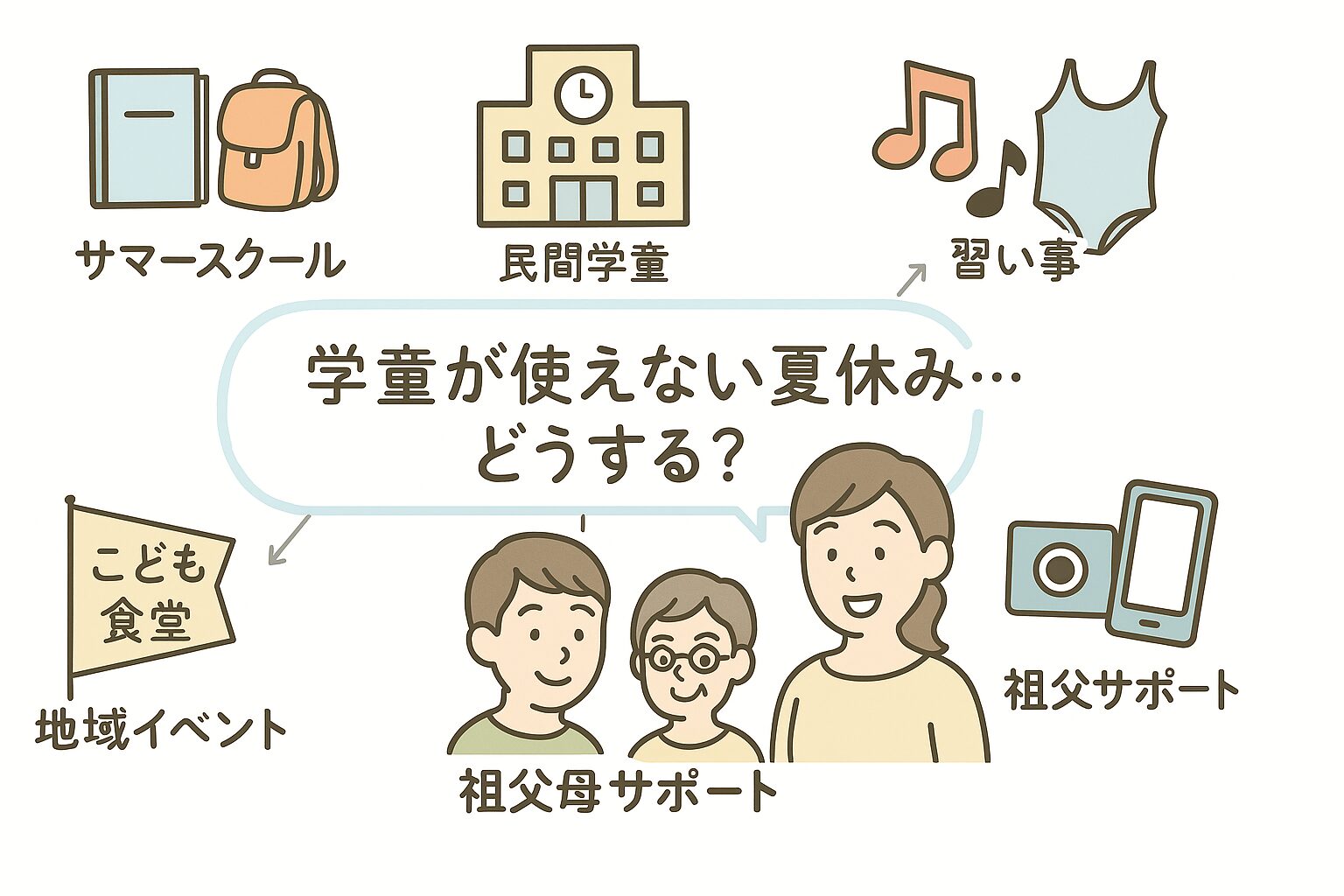

夏休みに使える“学童の代わり”って?おすすめ6選

「学童が使えないなら、他にどんな選択肢があるの?」という疑問にお応えして、

共働き家庭が実際に活用している“夏の居場所”を6つご紹介します。

子どもの年齢や性格、家庭の働き方に合わせて、わが家に合う方法を見つけてみてくださいね。

① サマースクール・短期講座で「学び+体験」を

夏休み限定の学習教室・自然体験キャンプ・プログラミング講座などは、小4・小5にも人気。

キッザニアや科学館とのコラボ企画、自治体主催の体験教室などもチェックポイントです。

メリット: 好奇心を刺激しながら過ごせる/集団行動で社会性UP

注意点: 開催日が短い/申込は先着が多いので早めに

② 小6までOKの民間学童なら長時間預かりも安心

ベネッセ学童クラブやキッズベースキャンプなど、

民間学童では小4〜小6でも通える施設が増えています。

昼食つき/送迎つきプランもあり、共働き家庭との相性◎

メリット: スケジュールがしっかり組まれている/学び+遊びが両立

注意点: 月額や日額が高め/定員があるため早めに予約を

③ 習い事の夏季集中講座でリズムを作る

水泳・英語・ダンスなど、夏休み限定の“集中コース”を開催している教室も多数。

午前だけ・午後だけでも予定の軸になり、生活リズムの維持にもつながります。

メリット: 時間が短くても達成感がある/継続習い事へのきっかけに

注意点: 送迎や空き時間の調整が必要

④ 見守りカメラ&GPSで“在宅”でも安心を

子どもが家にいる時間が多くなる場合は、ネットワークカメラやGPS端末を導入するのも一案。

スマホで映像確認や通話ができるタイプなら、「元気にしてるかな?」もすぐチェックできます。

メリット: 設置するだけで安心感UP/仕事中でも様子がわかる

注意点: 通信環境や設置位置に配慮が必要

⑤ 祖父母や親せきの協力を“数日だけ”お願い

毎日でなくても、週に1〜2日だけ祖父母に来てもらうだけでも負担はグッと軽くなります。

食事や送迎など「この日はお願い!」という日を事前にピックアップしておくのがおすすめ。

メリット: 子どもにとっても安心/親の気持ちも軽くなる

注意点: 高齢者の体調や移動手段に無理のない範囲で

⑥ 地域イベントや支援団体のプログラムを探す

自治体やNPOなどが開催するこども食堂・学習支援・おでかけイベントも活用価値あり。

無料〜低価格で利用できるものも多く、地域交流のきっかけにもなります。

メリット: コスパ◎/子どもの新しい居場所ができる

注意点: 地域によって情報が探しにくいこともあるので、学校経由や市報もチェック

在宅見守りサービス、どれが安心?タイプ別おすすめ一覧

「夏休みはおうちで過ごすけど、ずっと一人にさせるのは不安…」

そんなとき頼りになるのが、見守り系のデジタルツール。

ここでは代表的な4つのタイプを、家庭のニーズに合わせてご紹介します。

① 見守りカメラ|室内の様子を“映像で”チェック

おすすめ機種: パナソニックHDペットカメラ/TP-Link Tapo C200 など

- スマホでリアルタイム映像を確認

- 双方向会話機能あり(子どもに声かけOK)

- 動作検知・録画機能も◎

向いている家庭: 一人での在宅時間が長い/きょうだいをまとめて見守りたい場合

② GPS端末|外出時の現在地がすぐわかる

おすすめ機種: みてねみまもりGPS/BoTトーク/まもサーチ2 など

- 位置情報をアプリで確認

- 設定エリア外に出ると通知が届く「ジオフェンス」機能

- 簡単な音声メッセージ送信可能なモデルも

向いている家庭: 外出や習い事がある日/下校後の動きが心配なとき

③ スマートロック|鍵の開け閉めを遠隔操作できる

おすすめ機種: Qrio Lock/SwitchBotロック など

- スマホから施錠・解錠を操作

- 「帰宅したかどうか」がアプリで確認可能

- 合鍵不要で防犯性もUP

向いている家庭: 鍵を持たせるのが不安/帰宅確認を手軽にしたい場合

④ セキュリティ会社の「子ども見守りプラン」

提供会社: セコム「ココセコム」/ALSOK「まもるっく」 など

- GPS+通話+緊急ボタン付き端末

- 異常時はオペレーター対応&駆けつけ

- 保護者への通知もスムーズ

向いている家庭: 緊急対応まで含めた安心を求めたい/共働きで日中手が離せない

◎ 迷ったときは?ニーズ別の早見表でチェック!

| 目的 | おすすめの見守りサービス |

|---|---|

| 家の中の様子を見たい | 見守りカメラ |

| 外出先の位置確認をしたい | GPS端末 |

| 鍵の管理が心配 | スマートロック |

| 緊急時の駆けつけ対応も必要 | セキュリティ会社の見守りプラン |

家族の働き方や子どもの性格によって、合うサービスは違います。

「うちはどこが一番心配か?」を考えて、無理なく続けられる仕組みを選んでみてくださいね。

わが家の夏休みプラン|小5娘の過ごし方と工夫

ここからは、筆者・さやかの家庭で実践している「夏休みの過ごし方」をご紹介します。

同じように学童を卒業したお子さんを持つご家庭の参考になればうれしいです。

在宅中心の“ゆるスケジュール”で、安心と自由を両立

小5の娘は、「学童はもう行きたくないけど、一人でいるのもちょっと不安」という時期。

そこで、無理のない自宅生活+ちょっとした外出を組み合わせて、夏休みを乗り切る作戦にしました。

▼わが家の1日の基本スケジュール(例)

- 8:00 起床・朝食・洗濯物たたみ(簡単なお手伝い)

- 9:00〜11:00 読書・ドリル(1日1ページ)・お絵かき

- 11:30 お昼ごはん(冷凍ごはん+メモ付きレトルト)

- 13:00〜14:00 ゲームや動画タイム(1時間まで)

- 14:30〜16:00 図書館や習い事(週2〜3回)

- 16:30 帰宅・おやつ・連絡LINE

子どもと一緒にルールを決めることで、「言われてやる」よりもずっとスムーズに😊

特にお昼ごはんの工夫として、手書きの“レンチンレシピメモ”を用意すると楽しそうに作ってくれます。

LINEでの“ゆる連絡”が親子にちょうどいい距離感

仕事中はなかなか電話できないので、LINEでスタンプ1つ+メッセージを送ってもらうようにしています。

- 「お昼たべたよ🍙」

- 「外でたよ🚲」

- 「ただいま!今からおやつ🍪」

お互いに安心できるうえ、「今日もちゃんと過ごせた」という本人の達成感にもつながっているようです。

“正解”じゃなくて“わが家らしさ”が大事

忙しい毎日の中で完璧を求めるのは大変。

わが家も途中でルールを変えたり、お休みDAYを入れたりしながら調整しています。

大切なのは、「子どもと一緒に考えること」「その子のペースに合わせること」。

夏休みをきっかけに、ちょっとだけ自立心が育つきっかけになればいいなと思っています。

学童卒業後の夏休み、無理なく過ごすために大切なこと

子どもが小4・小5になると、親も子どもも「もう一人で過ごせるかも」「でもまだちょっと不安…」という狭間に立つ時期。

そんな時こそ、“がんばりすぎない選択”と“わが家らしさ”を大事にすることがポイントです。

1. 安全対策は“見える化”で安心を

鍵の管理、在宅ルール、非常時の連絡先などは、紙やホワイトボードに書いて貼ると安心感がアップします。

「自分で考えて動ける」きっかけにもなりますよ。

2. 孤独感を減らす“ちょこっとつながり”

LINEやメモのやりとり、近所のママとのちょっとした情報共有など、親子も親同士も“つながり感”があるだけで気持ちが楽に。

3. 自立へのステップは“できた!”の積み重ねから

留守番中のルールを守れた、レンジでご飯をあたためられた――

そんな“小さな成功体験”が、子どもの自信と安心につながります。

子ども自身に「自分の夏休みをデザインする感覚」を持たせてあげることで、親の不安も、子どものストレスもぐっと減ります。

まとめ|夏休みの過ごし方、焦らず“わが家に合う形”を見つけよう

学童を卒業したあと、初めて迎える長い夏休み。

不安もあるけれど、「こうすれば大丈夫かも」と思える方法は、きっと見つかります。

今回ご紹介したポイントを振り返ってみましょう:

- 学童は多くの自治体で小3までが基本。利用条件は早めにチェック!

- 小4・小5の“宙ぶらりん問題”は共働き家庭あるある

- 民間学童・サマースクール・習い事集中講座などの代替策がいろいろ

- 在宅なら見守りカメラ・GPS・スマートロックの活用が安心

- 親子でルールを作る・ちょこっと外出を組み合わせるのが現実的

なにより大切なのは、「正解はひとつじゃない」ということ。

今できることから、少しずつ準備をはじめてみましょう😊

今日の一歩は、「わが家に合いそうな方法をひとつ、話し合ってみること」。

それだけでも、きっと夏休みが少し楽しみになりますよ。

コメントを投稿するにはログインしてください。