朝の支度、毎日バタバタしていませんか?「プリントがない」「ハンカチ忘れた…」と慌てるたびに、親も子も消耗してしまいます。

本記事では、小学生の忘れ物対策を“気合い”ではなく仕組みで解決します。結論はシンプル。前日準備 × 見える化 × 定位置化――この3本柱で、朝の混乱は8割減らせます。

まずは、朝の準備ルーティンを固定して「次に何をするか」を迷わせないこと。夜のうちに前日準備でランドセルを最小5項目だけチェック。朝はホワイトボードやお支度ボードで見える化し、持ち物と動線をそろえた定位置化で“探す時間”をゼロに近づけます。

「何度言っても直らない…」と感じる背景には、記憶・注意の未発達やタスク過多など、子ども側の事情もあります。だからこそ、叱る前に仕組みを先に。本文では、今日からできる3ステップ→つまずき別の対処法→声かけの言い換え例→運用ルール→コピペOKのチェックリストまで、すぐ使える形でまとめました。

「持った?やった?」を卒業して、親は見届け役へ。明日の朝が少し軽くなる、そのための最短ルートをご一緒に整えていきましょう。

▼このあと読むとわかること

- 忘れ物を8割減らす「前日準備・見える化・定位置化」の具体手順

- うまく回らない原因別の対処(声かけ・タスク整理・タイマー活用)

- 低学年/高学年別「朝の準備ルーティン」テンプレ&チェックリスト

小学生の忘れ物対策は「前日準備×見える化×定位置化」でぐっと減らせる

「うちの子は忘れ物が多いから…」と悩むママは多いですが、実は性格や注意力の問題だけではありません。仕組みを整えるだけで、忘れ物の8割は防げるといわれています。

カギとなるのは、次の3つの柱です。

- 前日準備:ランドセルや持ち物を夜のうちにチェックしておく

- 見える化:チェック表やホワイトボードで「やること」を一目でわかるようにする

- 定位置化:持ち物を置く場所を決め、毎日同じ流れで準備できるようにする

これらは特別な道具や時間を必要としません。“決まった場所・決まった時間・決まった流れ”を作るだけで、子どもが自分で準備できる仕組みに変わります。

次の章では、この3つを「今日からすぐに始められる具体的なステップ」として紹介します。

今日からやる3ステップ(朝の準備ルーティンの固定化)

「忘れ物をなくしたい!」と思っても、子どもに「ちゃんと用意して!」と言うだけではなかなか改善しません。大切なのは毎日同じ順番で準備できる流れ=ルーティンを作ること。ここでは、今日から実践できる3つのステップを紹介します。

前日準備:ランドセルは夜にチェック(最小5項目)

忘れ物の8割は朝のバタバタで起きます。そこで有効なのが「夜のうちに準備を終わらせる」こと。寝る前に、最低限の5項目チェックを習慣にしてみましょう。

- 連絡帳を見て、必要な持ち物を確認

- 宿題プリントやノートをランドセルに入れる

- 給食セット・ハンカチ・ティッシュを用意

- 翌日の時間割に合わせて教科書をそろえる

- 持ち物は支度コーナーの「持ち物かご」にまとめて置く

これだけで翌朝の負担がぐっと減り、親の「持った?入れた?」も大幅に減らせます。

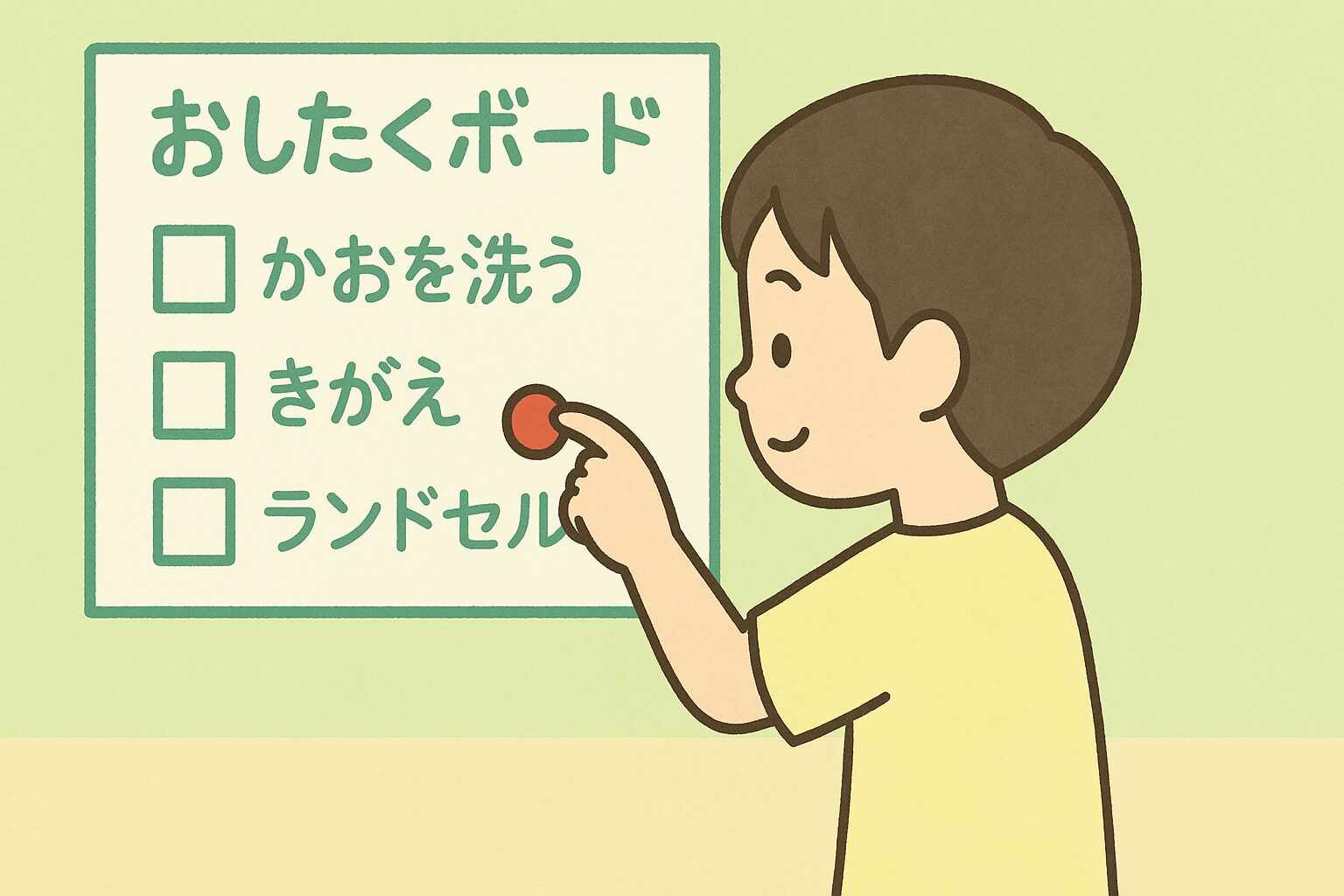

見える化:お支度ボード(チェックリスト)を活用

子どもは「見える情報」の方が行動に移しやすいもの。ホワイトボードや手作りチェックリストを使って、やることを一目で確認できる仕組みにしましょう。

例:

- 顔を洗う → 着替える → 朝ごはん → 歯みがき → ランドセル

- 終わったらマグネットやシールを貼る方式にすると達成感もアップ

「やった?まだ?」の声かけが、「チェックしてみよう!」に変わると、親子ともにストレスが減ります。

定位置化:支度コーナーと「持ち物かご」で“探す時間ゼロ”

忘れ物の原因のひとつは「物の行方がバラバラ」なこと。支度コーナーを作って、持ち物の置き場所を固定しましょう。

- ランドセル・体操服袋・給食セットは同じ場所にまとめる

- 玄関に「持ち物カゴ」を設置し、朝はそこから持ち出すだけにする

- 帰宅後に「元の場所に戻す」までをルーティン化

“探さない準備”ができるようになると、朝の準備時間は確実に短縮されます。

うまく回らない原因と対処(小学生の特性に合わせる)

「仕組みを作ったのに、なかなか続かない…」という声もよく聞きます。実はその背景には、小学生特有の発達段階や生活環境の影響があります。ここでは、よくあるつまずきと、その対処法を整理しました。

記憶や注意が続かないとき

小学生は集中力が長く続きません。特に低学年では「同時に複数のことを覚えて行動する」のが難しいものです。

- チェック表は「1枚に全部書く」よりも「1画面=1タスク」が有効

- 「次は何だっけ?」の声かけより、タイマーや合図音で“切り替えの合図”を出す

- 朝の行動は5分単位で区切ると動きやすい

やることが多すぎて混乱する場合

宿題、持ち物、提出物…とタスクが多いと、子どもは混乱して忘れ物につながります。

- 「朝はやらないことリスト」を作り、夜に回せるものを決める

- 提出物はランドセル内の「決まったポケット」に入れるルールに

- 必要な物を減らす工夫(ファイル1冊にまとめるなど)

親が先回りしてしまい“自分でやらない”とき

親がすべて用意してしまうと、子どもは「どうせやってくれる」と思い、主体性が育ちません。

- 役割分担を決める(親=最終チェック、子=準備の実行)

- 最初は一緒にチェックし、慣れたら「声かけだけ」で見守る

- 忘れ物をした日も「責任を取る経験」として受け止める

原因に応じて工夫を変えることで、仕組みがうまく機能し始めます。次は、子どもが“自分で動ける”ようになる声かけの工夫を見ていきましょう。

「持った?」を卒業する声かけ(自分で動く子に変える)

忘れ物対策の仕組みが整っても、つい親は「持った?」「やった?」と口にしがちです。でも、この声かけが子どもの自立を妨げることもあります。大切なのは、自分で気づき、動けるように促す声かけに変えることです。

実況・選択・予告の3つの声かけ法

- 実況:「ランドセルが玄関に置いてあるね。中はどうかな?」

- 選択:「先に給食袋を入れる? それとも宿題プリントを入れる?」

- 予告:「ごはんが終わったら、チェック表を見ようね」

子どもに行動を“思い出させる”声かけは、命令よりも効果的です。

成功体験を言葉で残す

できたときに「よくできたね」と褒めるのも大切ですが、より効果的なのは行動を具体的に言葉で伝えることです。

- 「今日、自分で全部そろえられたね!」

- 「チェック表を見て準備できたから、朝がスムーズだったね」

子どもは“できたことを実感する”ことで、自信を積み重ねていきます。

親が「言わせる側」から「見届ける側」に変わることで、子どもの主体性はぐんと伸びていきます。

続けるための運用ルール(親がラクになる仕組み)

忘れ物対策の仕組みは、一度作って終わりではなく、続けやすい運用ルールを加えることで安定します。ここでは、親の手間を減らしつつ長く続けられる工夫を紹介します。

タイマーや開始時刻を固定する

「そろそろ準備して!」を何度も言うのは、親にとって大きなストレスです。

そこで役立つのがタイマーを“開始の合図”として使う方法。毎日同じ時刻に鳴らすことで、声かけを減らして準備を始められるようになります。

- 「夜8時にタイマーが鳴ったらランドセルチェック開始」

- 「朝7時半のアラームで持ち物チェック」

時間を仕組みに任せることで、「声をかける親」から「見届ける親」に変われます。自然に準備が進み、親のイライラも大幅に減ります。

週1回のメンテナンス日をつくる

プリントや細々した物は、毎日ではなく週1回まとめて整理するのがおすすめ。

日曜の夜などに「ランドセルと机周りのメンテ日」を設定すると、準備の土台が整いやすくなります。

低学年と高学年でルールを変える

学年によって「できる範囲」は変わります。

低学年はチェック表の項目を少なめにして親が一緒に確認、

高学年は項目を増やして子ども主体に任せる、など段階的に変えていきましょう。

「仕組みを整える→運用ルールで回す→子どもに任せる」と少しずつ移行すると、親子ともに無理なく続けられます。

コピペOK:小学生の忘れ物チェックリスト&朝の準備ルーティン表(保存版)

ここからは、家庭でそのまま使えるチェックリストとルーティン表を紹介します。印刷して貼るのはもちろん、ホワイトボードに書き写して使うのもおすすめです。

ランドセル忘れ物チェックリスト

- 連絡帳を確認した?

- 宿題プリントを入れた?

- 教科書・ノートはそろった?

- 給食セット(ナフキン・箸・歯ブラシ)はある?

- ハンカチ・ティッシュを入れた?

朝の準備ルーティン表(低学年向け)

- 顔を洗う

- 着替える

- 朝ごはんを食べる

- 歯みがき

- ランドセルと持ち物をチェック

朝の準備ルーティン表(高学年向け)

- 自分で時間を見て起きる

- 身支度(顔・着替え・髪のセット)

- 朝ごはん後に歯みがき

- 提出物・連絡帳を自分で確認

- ランドセルと持ち物を最終チェック

我が家の支度コーナー実例

参考までに、我が家で実践している「支度コーナー」の工夫です。

- 玄関横に「持ち物かご」を設置(ランドセル・体操服・図書袋をまとめる)

- 帰宅後すぐにかごに戻すルールにして、翌朝はそこから持ち出すだけ

- 忘れやすい物は“玄関ドア横のフック”に吊るす(名札・帽子など)

このチェックリストとルーティン表を取り入れるだけでも、忘れ物はぐんと減っていきます。

まとめ|3本柱+声かけ+運用で“バタバタ”は終わる

小学生の忘れ物や準備のバタバタは、子どもの性格や注意力だけの問題ではありません。

「前日準備 × 見える化 × 定位置化」の3本柱に、声かけの工夫や運用ルールを加えることで、親子の朝は大きく変わります。

- 夜のうちに準備して、朝のタスクを最小限に

- チェック表やお支度ボードで「次にやること」を見える化

- 持ち物は定位置を決めて“探す時間ゼロ”に

- 「持った?」から「次は何するんだっけ?」へ声かけを変える

- タイマーや週1メンテで運用をラクに続ける

完璧を目指さなくても大丈夫。大切なのは「子どもが自分で準備できた!」という小さな成功体験を積み重ねることです。

親はすべてを背負う必要はありません。仕組みに任せる・見届け役に回ることで、子どもは自分で動けるようになります。明日の朝、少しでも心に余裕を持って送り出せますように。

▼もっと詳しい「生活リズムを整える工夫」や「声かけの実例」を知りたい方はこちらへ

早くしなさい!を言わなくてすむ小学生の生活リズム整え術

コメントを投稿するにはログインしてください。