「この暑さで、お弁当がちゃんと持つか心配…」「試合の日、どんなおかずを入れればいいの?」

真夏の部活弁当、ママにとっては悩みが尽きませんよね。

特に炎天下の中で長時間持ち歩くとなると、食中毒や傷みが気になって、詰める内容にも気をつかう方も多いのではないでしょうか。

わが家にも野球少年がいて、毎年、猛暑の中の遠征や練習にお弁当を持たせてきました。

管理栄養士としての知識はもちろんですが、「ママとしての実体験」からわかった安心して持たせられる工夫を、今回はぎゅっと詰め込んでご紹介します。

この記事では、

- 夏のお弁当が傷みやすい理由

- 腐らせないための調理や詰め方のポイント

- 炎天下でも安心な傷みにくいおかずアイデア

- 実際に使ってよかった保冷グッズ

- 避けたいNG食材や失敗談

まで、部活弁当に悩むママの気持ちに寄り添いながら、すぐに使える具体的なヒントをお届けします。

お弁当がちゃんとお昼までおいしく、安全に届きますように。

それでは、夏の部活弁当づくりのポイントを見ていきましょう!

夏のお弁当が傷みやすい理由とは?

どうして夏になると、急にお弁当の「傷み」が気になるのでしょうか?

まずは、知っておきたい基本の原因から見ていきましょう。

高温多湿で菌が増殖しやすい

気温が25℃を超え、湿度が高くなると、食材の中に潜む細菌が一気に増殖しやすくなります。

特に30℃前後の気温と高湿度がそろうと、ほんの数時間で腐敗が進んでしまうことも。

例えば、おにぎりを素手で握ったり、おかずの粗熱を取らずに詰めてしまうと、手や空気中の菌が原因で、お昼にはイヤなにおいや粘りが出てしまう…というケースも少なくありません。

このように夏場のお弁当は、ちょっとした油断が大きなリスクにつながるため、「低温・清潔・乾燥」がとても重要になります。

子どもは異変に気づかず食べてしまう

私が特に怖いな…と感じるのが、「ちょっと変なにおいがしても、子どもは気にせず食べちゃう」こと。

実際にうちの子も、部活中はお腹が空いているからか、多少変なにおいがしても「お腹すいてたから気づかなかった」なんて言うことがありました。

でも、これは食中毒のリスクを高める一番の落とし穴。

特に真夏は、お昼ごはんを食べるまでに2~4時間以上放置されることが多いので、作る側の私たちが「大丈夫な状態」で持たせることが何より大切です。

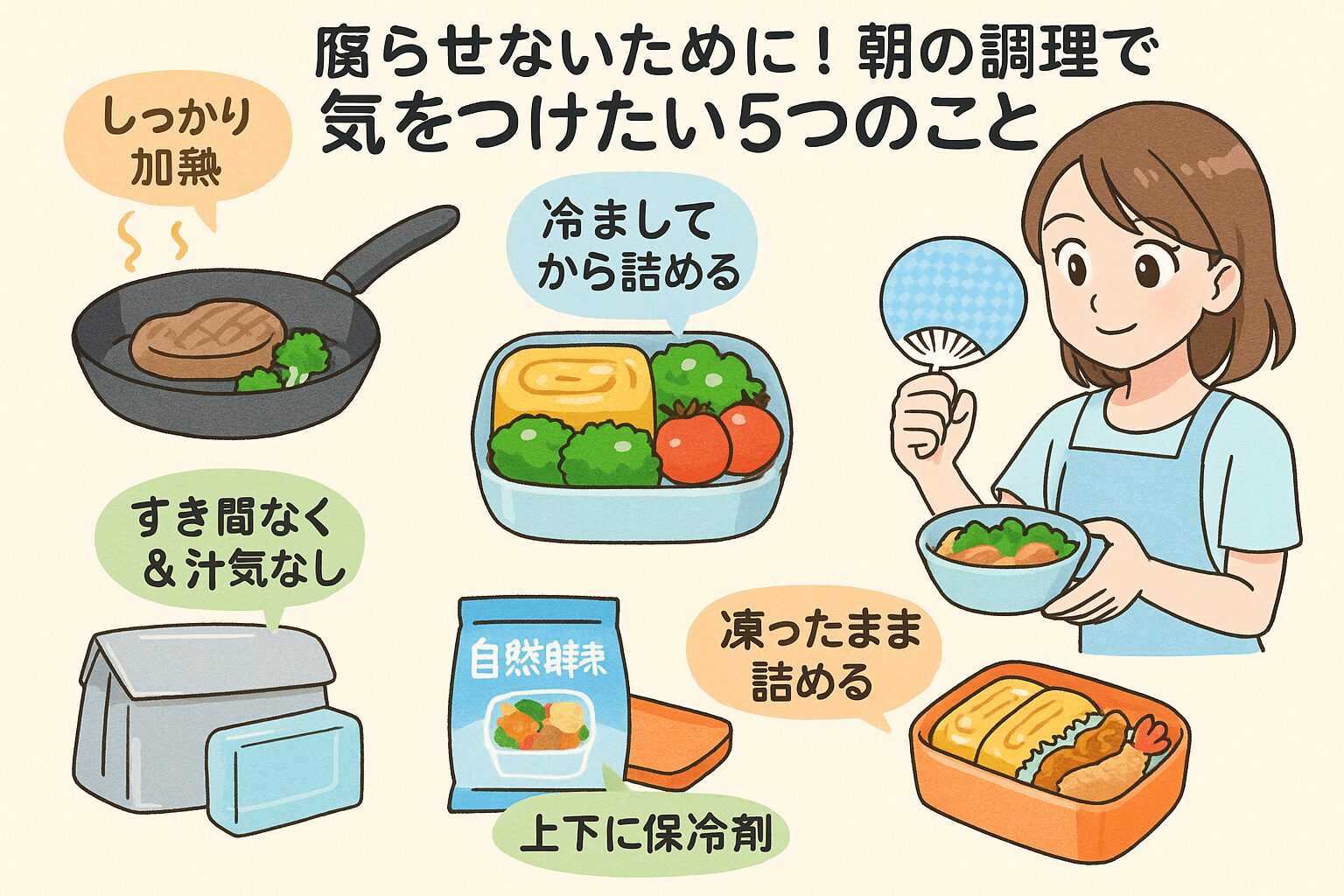

腐らせないために!朝の調理で気をつけたい5つのこと

夏のお弁当を安全に保つためには、「詰め方」や「保冷」以前に、調理段階の工夫がとても大切です。

ここでは、朝のちょっとした手間でできる、基本の5つのポイントをご紹介します。

① しっかり加熱し、冷ましてから詰める

まず一番大切なのは「十分に火を通すこと」。

中途半端な加熱は細菌の残留や繁殖の原因になります。

特に卵焼きやハンバーグなどの中心部は、しっかり火が通ったかを箸で割って確認するのがおすすめ。

そして、加熱後はすぐに詰めず、しっかり冷ましてから弁当箱に入れるのが鉄則です。

温かいままフタをしてしまうと、蒸気で菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。

② 酢や塩で「保存力のある味付け」にする

味付けにひと工夫することで、保存性がグッと高まります。

例えば、酢・塩・しょうゆ・みりん・しょうがなどには抗菌・防腐作用があり、夏のお弁当に最適です。

私もよく、酢の物・梅干し・しっかり味のそぼろなどを活用しています。

冷めてもおいしい&傷みにくい、まさに一石二鳥のおかずです♪

③ 汁気はしっかり切る&すき間なく詰める

水分の多いおかずは特に要注意。

ピックで刺したまま詰めたり、詰めてから容器を傾けたりすると汁気が広がって他のおかずも傷みやすくなります。

詰める前にキッチンペーパーで余分な水分をふき取る、カップを使って区切るといった工夫もおすすめ。

すき間をなくすようにきっちり詰めることでおかずの動きや液だれを防ぎます。

④ 保冷剤+保冷バッグで温度管理

外気温が高い日は、どれだけしっかり調理しても温度次第で傷みやすくなります。

そこで活用したいのが、保冷剤と保冷バッグのW使いです。

おすすめは、冷凍庫で凍らせるタイプの保冷剤や、内側がアルミ加工された保冷バッグ。

夏場は、お弁当の上下に1個ずつ保冷剤を入れるとより安心ですよ。

→ お弁当に保冷剤は必要?正しい使い方・代用品・おすすめグッズも紹介!

⑤ 冷凍おかずを上手に活用する

冷凍食品は「時短」「栄養バランス」「保存性」の三拍子そろった心強い味方!

特に夏は、自然解凍OKのおかずを“そのまま詰めて保冷剤がわりに使う”のもよくやっています。

食べるころにはちょうどいい温度で、味も変わらず美味しいんです。

最近は「国産野菜のみ使用」や「油不使用」など、ママ目線で安心できる冷凍おかずも増えているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

傷みにくくておいしい!おすすめおかずアイデア10選

「冷めてもおいしくて、傷みにくい」「忙しい朝でもパッと使える」

そんなおかずがあれば、夏のお弁当づくりもグッとラクになりますよね。

ここでは、わが家でも夏によく使っている“実際に安心して持たせられるおかず”を厳選して10品ご紹介します。

冷凍OK・自然解凍OKのポイントも一緒にチェックしてみてください♪

【主食系】

① 梅干し入りおにぎり(酢飯もおすすめ)

抗菌作用がある梅干しやお酢を使ったおにぎりは、夏場のお弁当にぴったり。

手で握らず、ラップ+しゃもじで成形するとさらに衛生的です。

② 冷凍おにぎり(自然解凍タイプ)

最近の冷凍おにぎりは自然解凍OKのものが多く、朝詰めるだけでOK。

お弁当全体の保冷効果もあるので、夏場は特に重宝しています。

【主菜系】

③ 照り焼きチキン(濃い味で常温でも美味)

甘辛い味付けの照り焼きはしっかり火を通して冷ませば安心。

冷凍保存→朝レンチンで仕上げて冷ますだけの作り置きも便利です。

④ 冷凍からあげ(自然解凍OKタイプ)

市販の自然解凍タイプを凍ったまま詰めておけば、そのまま保冷剤がわりに。

最近は国産鶏使用・油控えめタイプも多く、安心して使えます。

⑤ しらす入り卵焼き(よく火を通して固焼きに)

卵焼きは夏のお弁当では“よく焼き”が鉄則。

塩味+しらすの旨みで、おいしさもアップ♪

粗熱をしっかり取ってから詰めましょう。

【副菜系】

⑥ 冷凍枝豆(自然解凍OK・緑の彩りにも)

冷凍のまま入れて保冷剤代わりに。

子どもにも人気で、つまみやすく、彩りもきれいです。

⑦ 酢の物(きゅうり+わかめなど)

酢の効果で傷みにくくなる+さっぱりしていて夏にぴったり。

水分が多いのでしっかり水気を切ってカップに分けて詰めましょう。

⑧ きんぴらごぼう(作り置きおかずの定番)

甘辛く炒めたきんぴらは日持ちも良く、冷めても味が落ちにくい優秀おかず。

冷凍保存もできるので、週末の作り置きに◎

⑨ ひじきの煮物(鉄分・食物繊維も補給)

冷凍でも販売されていて、自然解凍OKの商品も多数。

子どもが食べやすいよう、にんじんや油揚げ入りがおすすめです。

⑩ ピーマンとしめじの塩昆布炒め

味付けは塩昆布だけでOK。炒めて水分を飛ばせば、夏場でも傷みにくい副菜に。

お弁当の“あと一品”に重宝します。

\自然解凍OKの冷凍おかず/や、夏に使いやすい作り置きセットは

スーパーや通販でも手軽に買えるので、無理せず取り入れてみてくださいね♪

入れると危険?夏のお弁当に避けたいNG食材&詰め方

夏のお弁当では、せっかくおいしく作っても「食材選び」や「詰め方」で台無しになってしまうことも…。

ここでは、私自身の失敗も交えながら夏に避けたい食材&やりがちなNG行動をご紹介します。

腐りやすい食材リスト

- 半熟卵・マヨネーズ和え

→ 高温多湿の環境ではとても傷みやすく、特にマヨ和えサラダは危険。ポテトサラダやカボチャサラダなども避けるのが無難です。 - カットフルーツ

→ 特にキウイやメロン、スイカなど水分の多い果物は要注意。持たせるなら別容器+保冷必須です。 - チーズ・ゼリー・乳製品

→ 常温保存ができない食品は避けましょう。冷えている間は良くても、お昼までに傷む可能性大です。

私も昔、ポテトサラダを入れてしまい、開けた瞬間のにおいで「これは無理だ」となったことがあります…。

「普段は入れているから」と思っても、夏場は“別物”と考えるくらいの注意が必要です。

▼あわせて読みたい

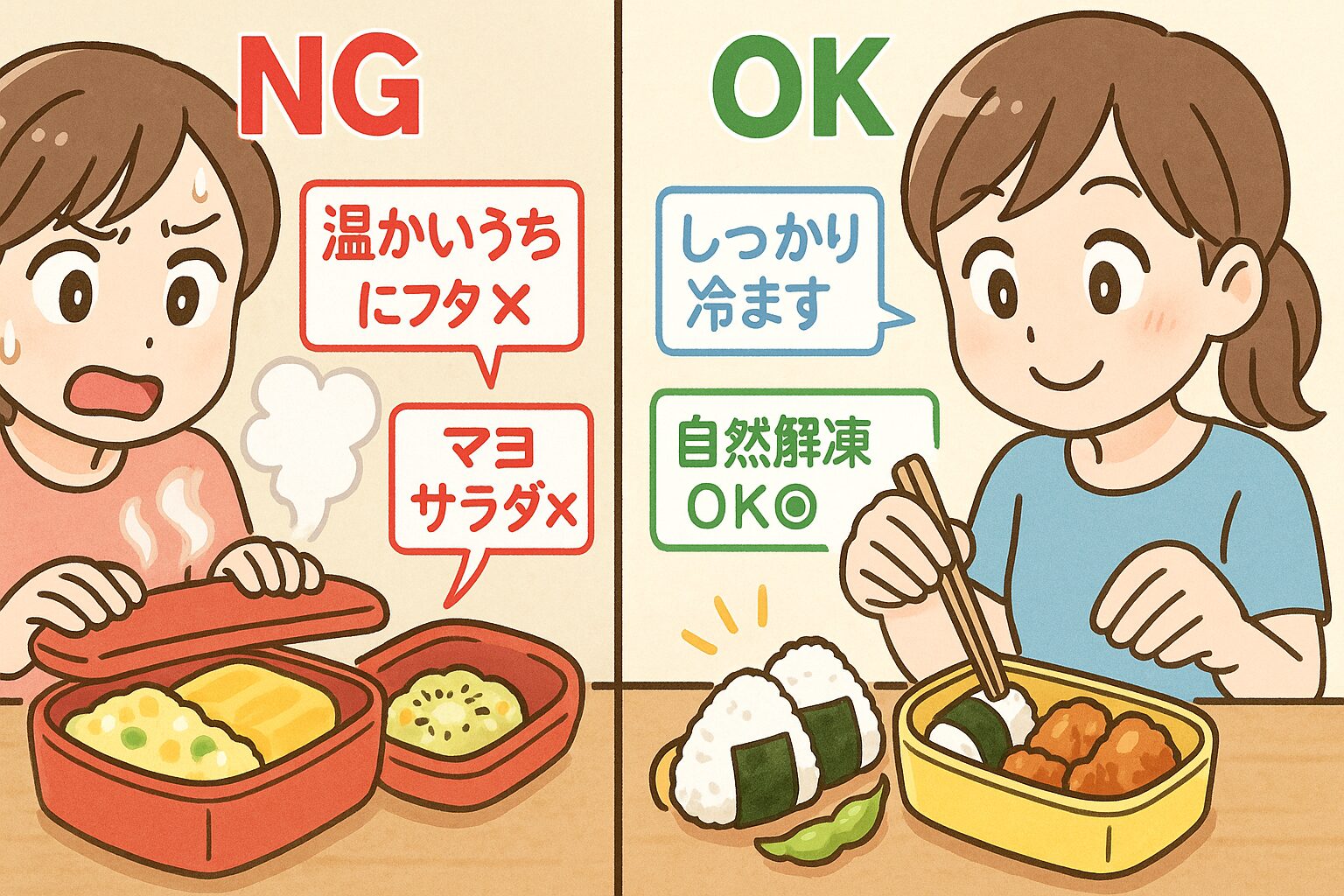

やりがちなNG詰め方・持ち運び方

- 温かいままフタをする

→ 蒸気がこもって菌が増えやすくなります。しっかり冷ましてから詰めましょう。 - おかず同士が接している/汁がしみる

→ カップで仕切る・汁気をしっかり切るのが鉄則。特に果汁やマヨ系は他のおかずを傷ませます。 - 保冷なしで長時間持ち歩く

→ 保冷剤を使わずに持ち歩くのはNG。

部活や試合の移動中、荷物が日なたに放置される場面も考慮して対策を。

お弁当は「衛生管理ありき」で初めて“安心して食べられる食事”になります。

暑い時期だからこそ、食材選びだけでなく、持ち運び中の温度管理も大切です。

そこで次は、私が毎年活用している保冷グッズや便利アイテムをご紹介します。

「そこまでしないとダメ…?」と思う方こそ、一度取り入れてみるとラク&安心感が全然違いますよ♪

保冷グッズ・便利アイテムで“安心”をプラス!

夏の部活弁当は、どんなに工夫しても「持ち運び中の温度変化」が最大の敵。

だからこそ、私は毎年、保冷グッズや抗菌アイテムをフル活用しています。

ここでは、わが家でも実際に使っている夏弁当向けのおすすめアイテムをご紹介します。

アルミ製のお弁当箱

内側がアルミ加工されているお弁当箱は、熱がこもりにくく、保冷効果も高め。

ステンレスやアルミ弁当箱は、プラスチック製より傷みにくい印象があります。

長時間キープできる保冷剤

凍らせておくだけでOKなハードタイプの保冷剤は、真夏の強い味方!

お弁当の上下に1つずつ入れておくと、より効果的です。

▶「冷凍しても固くなりにくいタイプ」「繰り返し使えるジェルタイプ」など、用途に合わせて選ぶと◎

お弁当に保冷剤は必要?正しい使い方・代用品・おすすめグッズも紹介!

抗菌シート・抗菌おかずカップ

お弁当の上にポンと乗せるだけで抗菌効果が期待できるシートは、手軽で便利。

さらに、抗菌成分入りのおかずカップを使えば、隣のおかずへの影響も防げて安心です。

保冷バッグ(内側アルミタイプ)

外気温が高い日でも、内側がアルミ加工された保冷バッグは温度上昇をしっかりブロック。

コンビニの保冷袋では心配…という方におすすめです。

冷却スプレー・熱中症対策グッズも◎

お弁当とは直接関係ありませんが、荷物全体を冷やしたり、お弁当袋の外からスプレーする冷却スプレーも便利。

夏の遠征や試合では、クーラーバッグ+冷却グッズをセットで用意しておくと安心感が違います。

\楽天やAmazonで手軽に買える!/

管理栄養士ママおすすめの保冷グッズ・抗菌アイテムはこちら

*リンク先は楽天市場です▼

夏のお弁当は「調理」+「持ち運び」のダブル対策で、初めて“安心”が完成します。

無理なくできる範囲で、便利グッズを取り入れてみてくださいね。

先輩ママのリアル体験談|試合や遠征でのお弁当の工夫

最後に、夏の部活弁当に悩んできた私自身や周りのママたちのリアルな声をお届けします。

「自然解凍OKの冷凍おかずに救われた!」(なおみ)

うちの長男が小学生の頃、真夏の野球の練習試合に持たせたお弁当。

忙しい朝、保冷対策が不安で思い切って自然解凍できる唐揚げと枝豆をそのまま詰めたら、これが大正解!

食べる頃にはちょうどよい温度で「おいしかったよ!」とニコニコ。

それ以来、夏の冷凍おかずは“保冷剤がわり”としても欠かせない存在になりました。

「ポテトサラダが変なにおいに…」(小5男子ママ・Aさん)

「いつも喜ぶから」と、夏でも定番のポテトサラダを入れたところ、昼に開けたら少し酸っぱいにおいがしていたそう…。

幸い体調には影響なかったけど、子どもから「もうこれはやめて」と言われてしまったとか。

それ以来、マヨネーズ系のサラダは夏は封印し、代わりに塩もみきゅうりや酢の物を使うようになったとのこと。

「先輩ママの工夫が参考になった!」(中1サッカー部ママ・Bさん)

先輩ママに教えてもらった工夫が、「お弁当袋の中に凍らせた水筒と一緒に入れておく」という方法。

これで冷却効果もUP&荷物が増えないので、とても助かったそうです。

また、「タオルで包んで日陰に置く」など、現場でできる対策も参考になりますね。

▼あわせて読みたい

いろんなママたちの工夫には、ちょっとしたアイデアだけど真似しやすいものがいっぱい。

「うちでも取り入れられそう♪」と思ったら、ぜひ今日から試してみてくださいね。

まとめ|“安心して持たせられる”夏の部活弁当づくりのコツ

夏の炎天下で持たせるお弁当は、「ちゃんと食べてくれるかな?」といういつもの心配に加えて、「腐らないかな」「体調を崩さないかな」というプレッシャーもありますよね。

でも、大丈夫。

ちょっとした工夫と便利なグッズを取り入れるだけで、ムリなく続けられる夏弁当づくりが叶います。

「完璧じゃなくていい」——そう思えることで、気持ちにゆとりができて、お弁当づくりも少しラクになりますよ。

最後にもう一度、夏の部活弁当づくりのポイントをおさらいしておきましょう。

- ✅ おかずはしっかり加熱し、必ず冷ましてから詰める

- ✅ 酢や塩などで味付けして、保存性を高める

- ✅ 汁気を切り、すき間なくしっかり詰める

- ✅ 保冷剤+保冷バッグでしっかり温度管理

- ✅ 傷みにくいおかずや冷凍食品を上手に活用する

- ✅ NG食材(マヨ系・果物など)はなるべく避ける

毎日のお弁当づくり、本当にお疲れさまです。

ママの愛情とちょっとの工夫で、夏の過酷な練習も子どもたちは乗り切れるはず。

安心して、笑顔で「いってらっしゃい」と送り出せますように。

この記事が、あなたのお弁当づくりの参考になればうれしいです♪

関連記事|夏のお弁当・食中毒対策に役立つ記事はこちら

- 【夏休みの塾のお弁当作り】がんばりすぎない夏のお弁当アイデア

→ 「毎日続けるのは大変…」というママに向けた、ゆるっと使えるお弁当ネタ集♪ - お弁当に保冷剤は必要?正しい使い方・代用品・おすすめグッズも紹介!

→ 保冷剤ってどこに入れるのが正解?使い方&便利グッズを徹底ガイド。 - ゆで卵の賞味期限は?お弁当に入れる場合や常温保存では?

→ 夏のお弁当に卵を入れても大丈夫?保存のコツとリスクを解説。 - 【夏のお弁当】ゆで卵・きゅうり・かぼちゃ・ポテトサラダ・キウイなどを入れる時のポイント

→ 食材別の注意点がひと目でわかる!「これ入れても大丈夫?」の不安を解消します。

この記事を書いた人|なおみ(happy-kireiライター)

管理栄養士・2児の母(高校生と小学生)。

忙しい毎日でも、“おいしくてムリのない”家庭ごはんを大切に、時短×栄養バランスのレシピや保存の工夫を発信中。

家庭でも使いやすい食材・市販品の選び方や、お弁当づくりのリアルな体験談も交えながら、ママたちの「知りたかった!」に寄り添う記事を目指しています。

コメントを投稿するにはログインしてください。